高校生物~目次~

生物基礎

1.生物の特徴

2.遺伝子とその働き

3.ヒトのからだの調節

4.植生と遷移

5.生態系とその保全

生物

6.生物の進化

7.生物の系統と進化

8.細胞と分子

9.代謝

10.遺伝情報とその発現 ⇒現在はここのページ

11.遺伝子の発現調節と発生

12.遺伝子を扱う技術とその応用

13.動物の反応と行動 ⇒現在はここのページ

14.植物の成長と環境応答

15.生態系のしくみ

高校生物《動物の反応と行動》重要語句と典型問題まとめ・総チェック

【この単元の全体像イメージ】

我々人間が外の刺激に対して、どう受け入れて(目、耳、鼻など)、どう反応するか(筋肉、行動)。

最後には、本能と呼べる行動、後天的に得られる行動を学習していく。

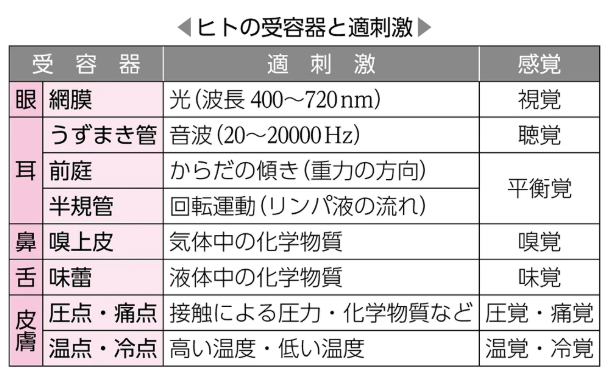

適刺激

⇒受容器の感覚細胞がキャッチ

★ヒトの適刺激の範囲

聴覚:20~20,000Hz *20,000Hz以上を超音波という。イルカやコウモリは超音波をキャッチできる。

視覚:400~720nm

受容器の種類

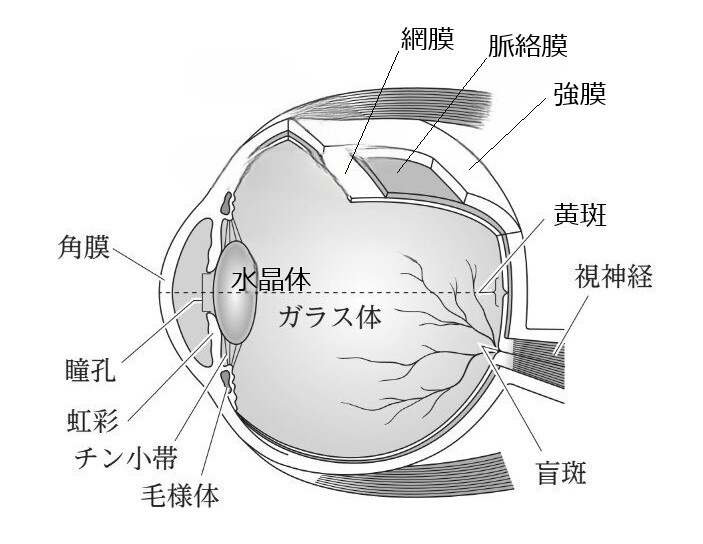

目

眼に入った光

⇒角膜

⇒前房

⇒瞳孔

⇒水晶体

⇒ガラス体

⇒網膜にある視細胞で受容

ピントの合わせる方法(遠近調節)

物が遠くにあるとき近くにあるときで、目のピントを合わせる必要がある。

結論:水晶体を厚くして近くのものを見る。逆に、水晶体を薄くして遠くのものを見る。

《近くのものを見るとき》

まず、水晶体を分厚くして、焦点距離を短くする必要がある。

水晶体を厚くするためには、水晶体は何もしていない状態で弾力があって厚いので、チン小帯(細い糸状の結合組織)がゆるんでいる必要がある。

そして、チン小帯がゆるむためには、毛様体という円の形をした筋肉が収縮して、円の半径が小さくなる必要がある。

*老眼だと、水晶体に弾力がなくなり、近くのものがそもそもピントが合わなくなる。(チン小帯は関係がない)

まとめ

毛様体・輪状筋収縮→チン小帯緩む→水晶体厚化(間接作用)

*チン小帯はただの糸で、受動的。

*遠くのものを見るときは、この逆。

光の量を調節する方法

外の明暗によって、目の中に入ってくる光の量を調節する必要がある。

結論:瞳孔を小さくすることで目の中に入ってくる光の量を少なくできる。逆に、瞳孔を大きくすることで光の量を多くできる。

《明るいとき目に入る光の量を少なくしたいとき》

まず、光が入ってくるのが瞳孔からなので、瞳孔の半径を小さくする必要がある。

瞳孔の半径を小さくさせるには、その周りにある虹彩によって調整する必要がある。

虹彩には、主に2つの筋肉があり、円形の瞳孔括約筋(どうこうかつやくきん)と、瞳孔散大筋(どうこうさんだいきん)がある。

瞳孔の半径を小さくさせるには、円形の瞳孔括約筋の収縮によって、直接的に瞳孔を小さくさせる。

*逆に瞳孔の半径を大きくさせるには、瞳孔散大筋の収縮によって、直接的に瞳孔を拡大させる。

共通点:

どちらの系も「輪状構造(括約筋/毛様体)」と「放射状構造(散大筋/チン小帯)」が対を成す。

収縮時の力の伝達方向が直交する(輪状筋の収縮→放射状構造の緩み)。

相違点:

虹彩が「光量調節」という迅速な反応を要することから、虹彩の筋肉によって、瞳孔に直接的に作用する。(直接作用)

毛様体は「ピント調節」という精密な制御を必要とするため、毛様体の収縮→チン小帯緩む→水晶体厚化という間接的な作用になっている。(間接作用)

色々な光を受け取る方法(網膜の構造)

視細胞の種類

網膜には、視細胞がある。

視細胞によって、光が受け止められる。

光には様々な色があり、明暗もある。これらを感知するために、視細胞には、桿体細胞(かんたいさいぼう)と、錐体細胞(すいたいさいぼう)の2種類がある。

★錐体細胞(すいたいさいぼう)

・文字通り、錐の形をした、とんがった構造を持つ。

・黄斑に集中分布

・種類として、さらに赤錐体細胞、緑錐体細胞、青錐体細胞に分かれる

・感度は低いので、明るい場所でしか機能しないが、色を感知できる(色覚がある)

・視物質として、フォトプシンを持つ。

★桿体細胞(かんたいさいぼう)

・文字通り、桿(棒)の形をした、直方体のような構造を持つ。

・網膜の周辺部に分布

・感度が高いので、明暗を感知できる

・視物質として、ロドプシンを持つ。

逆転配置

視細胞が光を受容するわけだが、神経が先に光と接触する構造をもつ(逆転配置)。

この構造は、光を効率よく吸収するために、光を散乱させずに、黒色っぽい色素細胞で光を受け止める必要があるため。

光が眩しすぎるときの反応(明順応)

光が眩しすぎると、ストレスになりますね。

これ以上光を受け止めない方向で働くことになる。

この光の明暗については、視細胞の特に、桿体細胞(かんたいさいぼう)がその光を受け止めるか否かを決定することになる。

明るすぎるとき(暗所から明所へ移動)は、これ以上光を受け止めたくないがゆえに、桿体細胞(かんたいさいぼう)の視物質であるロドプシンの量を減らすことで感度を低下させることができる。

これを明るい場所に順応したということで、明順応という。

*暗順応は、これらの逆。ロドプシンの量を増やす方向に働く。

近視とは?遠視とは?(網膜上で像が結べないパターン)

耳

音が聴細胞を興奮させるまでの流れ

外からの音、空気の振動

⇒耳殻で空気の振動を集める

⇒外耳道を通る(耳掃除するところ)

⇒鼓膜にぶつかり、膜の振動に変換される <ここまでが外耳>*鼓膜自体は中耳

⇒耳小骨で、骨の振動に変換され、振動が約150倍ほどに増幅される <中耳>*鼓室と呼ばれる空間の体内圧力と、体外の圧力は、鼓室と口とを結ぶエウスタキオ管(耳管)によって調整。

⇒うずまき管の前庭階で、リンパ液の振動に変換される <内耳>

⇒うずまき管の折り返し地点、蝸牛頂(かぎゅうちょう)を通過

⇒うずまき管の鼓室階で、基底膜の振動に変換

⇒基底膜の振動で、基底膜とつながっている聴細胞(感覚毛)が振動し、おおい膜にチョンチョンあたることになる。*おおい膜と聴細胞をコルチ器という。聴神経はコルチ器ではないので注意。

⇒聴細胞の感覚毛の変形によって、聴細胞が興奮し、聴神経細胞、聴神経を通って、大脳へ伝えられる

音の高低はどうやって受容されるか(基底膜の構造)

そもそも基底膜が振動することで、聴細胞の感覚毛も振動し、おおい膜に感覚毛があたることで、聴細胞が興奮することになるので、基底膜が振動させるか否かの基底膜の構造がポイントになってくる。

基底膜に幅と硬さを持たせることで、基底膜が振動するか否かを決定することができる。

音が高い:空気の振動数が多い ⇒基底膜の幅が狭く、硬ければ共鳴しやすい。

音が低い:空気の振動数が少ない ⇒基底膜の幅が広く、柔らかければ共鳴しやすい。

入口(卵円窓付近):幅が狭く、硬い(*感覚毛についても太くて短い)

⇒高い音(高周波数)に共鳴しやすい。

奥(蝸牛頂付近):幅が広く、柔らかい(*感覚毛についても細くて長い)

⇒低い音(低周波数)に共鳴しやすい。

平衡感覚はどうやって感じるか(前庭と半規管の構造)

内耳には、前庭、うずまき管、半規管から構成されているが、

感覚細胞から出ている感覚毛に耳石(炭酸カルシウム)が上に乗っているので、耳石が傾くことで感覚毛が感知して傾きを感じることができる。

★三半規管(半規管)

感覚細胞から出ている感覚毛にくっついているクプラが傾くことで、回転方向(XY平面、YZ平面、Zx平面方向)を感じることができる。

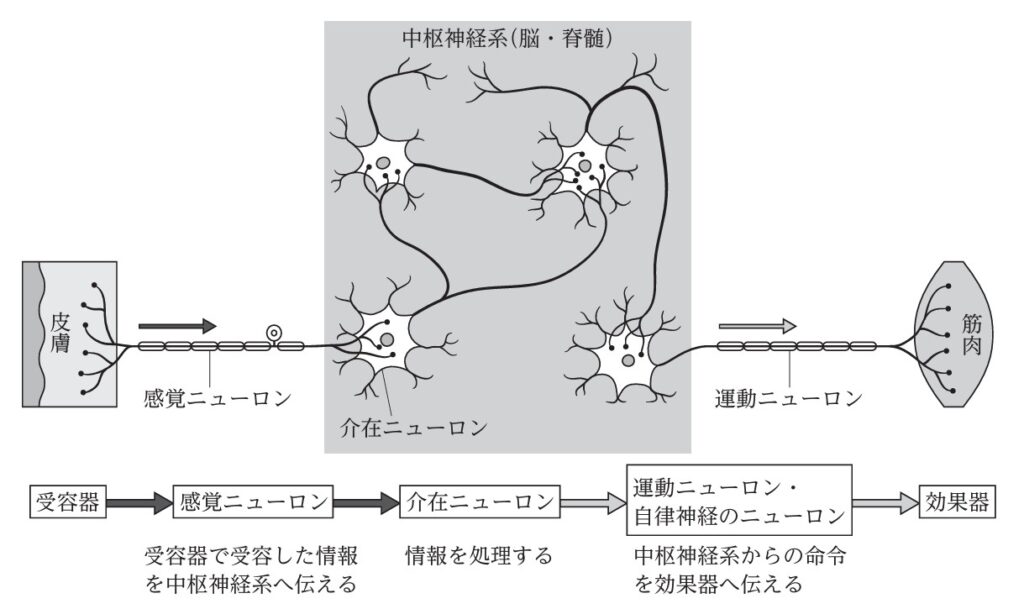

神経系

神経細胞(ニューロン)の構造

樹状突起、細胞体、軸索から構成される。

樹状突起:ほかの経細胞(ニューロン)からの信号を受け取るはたらき

軸索:ほかの神経細胞(ニューロン)や効果器に信号を伝えるはたらき

軸索の構造

★核の不在

軸索は神経細胞の細胞体から伸びる突起であり、細胞本体(核を含む)からは独立した構造。

核やリボソームなどの細胞小器官は含まれない。

★髄鞘(ずいしょう)

軸索の一部は髄鞘のある部分とない部分に分けられる。

髄鞘(ずいしょう)とは、軸索を断続的に包む多層膜構造で、信号伝達の高速化と保護を担う生体絶縁体のこと。シュワン細胞の内部をさす。

シュワン細胞の表面を、神経鞘(しんけいしょう)と呼ぶ。

髄鞘がある軸索において、髄鞘が中断している部分を、ランビエ絞輪と呼ぶ。

軸索に髄鞘のある神経を有髄神経といい、ないものを無髄神経という。

ほとんどの脊椎動物は、有髄神経繊維を持つ。

-120x120.jpg)

.jpg)

毛様体、チン小帯、水晶体の連動をわかりやすくまとめました-1024x374.jpg)

-1024x318.jpg)

-1024x489.jpg)

-1024x949.jpg)

-1024x477.jpg)

-1024x468.jpg)

-1024x645.jpg)