第一節 占有権の取得

(占有権の取得)

第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

(代理占有)

第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

(占有改定)

第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

(指図による占有移転)

第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

(占有の性質の変更)

第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

(占有の態様等に関する推定)

第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

(占有の承継)

第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

第二節 占有権の効力

(占有物について行使する権利の適法の推定)

第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

(善意の占有者による果実の取得等)

第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

(悪意の占有者による果実の返還等)

第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

(占有者による損害賠償)

第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。

(即時取得)

第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復)

第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

即時取得(民法192条)の動物バージョンのようなイメージ

飼い主から逃げ出したペット(家畜以外)を、そうとは知らずに保護した人は、1ヶ月経てば正式に自分のものにできる、というルール

条文の趣旨

取引の安全(動産の占有に対する信頼の保護)と、元の飼い主の保護とのバランスをとることにあります。

誰かが動物を連れている場合、周りの人は通常「その人が飼い主だろう」と信頼します。

もし、逃げ出したペットだと知らずに保護したり、譲り受けたりした人の権利がいつまでも不安定だと、安心して動物の世話ができません。

そこで、**一定の短い期間(1ヶ月)**が経過した後は、新しい占有者に確定的に権利を与えることで、法律関係を早期に安定させることを目的としています。

条文構造(要件と効果)

権利を取得する側(新しい占有者)が主張・立証すべきこと(要件):

家畜以外の動物であること。

その動物が他人の飼育下にあったこと。

その動物の占有を開始したこと(保護したこと)。

占有開始時に善意であったこと(逃げたペットだと知らなかったこと)。

元の飼い主が動物の占有を失ってから1ヶ月が経過したこと。

その1ヶ月の間に、元の飼い主から返還請求を受けなかったこと。

権利取得を阻止したい側(元の飼い主)が主張すべきこと(抗弁):

動物が占有を離れてから1ヶ月以内に返還請求をしたこと。

効果:

要件をすべて満たすと、新しい占有者はその動物に対する権利(所有権など)を取得します。

元の飼い主は返還を求めることができなくなります。

【条文典型事例】

8月1日、Aさんの飼い犬であるトイプードルが、雷の音に驚いて首輪が外れ、家から逃げ出してしまいました(飼い主の占有を離れた)。

同日、Bさんは公園で一匹でいるそのトイプードルを発見しました。

首輪もなく、迷子札もなかったため、Bさんは捨て犬だと思い(善意)、自宅に連れて帰り保護を始めました(占有の開始)。

Aさんは必死に探しましたが、なかなか見つかりません。

そうこうしているうちに1ヶ月が経過し、9月5日になりました。

AさんはBさんに対して一度も「その犬を返してください」という請求をしていません。

9月5日、Aさんは偶然、Bさんがその犬を散歩させているのを発見し、「その子は私の犬です!返してください!」と主張しました。

結論

Bさんは、①家畜以外の動物を、②善意で占有し始め、③元の飼い主Aさんが占有を失ってから1ヶ月以内に返還請求を受けませんでした。

したがって、Bさんは民法195条の要件をすべて満たしているため、このトイプードルの所有権を確定的に取得します。

第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

占有者が、占有していた物に対して支出した費用を、本来の所有者(回復者)に返還する際に請求できる権利を定めた条文です。

この条文の趣旨

公平の原則に基づいています。

占有者が支出した費用と回復者(本来の権利者。主に所有者)が受ける利益の間の不公平を調整するため

覚えるべき法律用語

必要費:

物の価値を維持・保存するために不可欠な費用。(例:建物の修繕費、固定資産税)

通常の必要費:

日常的な維持管理のための費用。(例:雨漏りの修理費用)

「特別の」必要費:

(例:天災による大規模修繕費)

有益費:

物の価値を増加させるために支出した費用。(例:建物にエアコンを設置した費用、土地の造成費用)

条文の構造(請求原因と抗弁・効果)

第1項:必要費の償還請求

請求原因(占有者が主張・立証)

占有していた物を回復者に返還すること。

その物の保存のために必要費を支出したこと。

支出した費用の額。

抗弁(回復者が主張・立証)

占有者が果実を取得したこと。(この場合、通常の必要費は請求できなくなります。)

効果

占有者は、回復者に対して支出した必要費の償還を請求できます。

第2項:有益費の償還請求

請求原因(占有者が主張・立証)

占有していた物を回復者に返還すること。

その物の改良のために有益費を支出したこと。

その支出によって価格の増加が現存すること。

抗弁(回復者が主張・立証)

特になし。ただし、悪意の占有者からの請求に対しては、裁判所に期限の許与を求めることができます。

*償還の期限を許与した場合は、その期限が到来するまでは弁済期にないため、占有者に費用償還請求権が発生しているとはいえず、これをもとに留置権を行使することができない。

*逆に、占有者がこの費用償還請求権を持っている場合、その費用を支払ってもらうまで、目的物の返還を拒むことができます。これを留置権(民法295条)といいます。

効果

占有者は、回復者に対して、回復者の選択に従い、「支出した金額」または「増価額」のいずれかの償還を請求できます。

【条文の典型事例】

登場人物

Aさん: 占有者(Bさんの土地と建物を自分のものだと勘違いして住んでいる)

Bさん: 回復者(土地と建物の本当の所有者)

Aさんは、Bさん所有の土地と建物を、登記の間違いで自分のものだと信じ込んで1年間住んでいました(善意の占有者)。

その間、Aさんは以下の費用を支出しました。

台風で壊れた屋根の修理費用:10万円(通常の必要費)

建物の外壁を塗り替える費用:50万円(有益費)。これにより建物の評価額が60万円上がりました。

庭に家庭菜園を作り、野菜を収穫して食べました。(果実の取得)

1年後、本当の所有者がBさんであることが判明し、Aさんは建物をBさんに明け渡すことになりました。

このとき、AさんはBさんにいくら請求できるでしょうか?

【結論】

屋根の修理費用(10万円)について

これは通常の必要費です。

しかし、Aさんは家庭菜園で野菜を収穫(果実を取得)しています。

そのため、民法196条1項ただし書により、この10万円はAさんの負担となり、Bさんに請求できません。

外壁の塗り替え費用(50万円)について

これは有益費です。

支出額は50万円、価値の増加額(増価額)は60万円で、価格の増加が現存しています。

この場合、回復者であるBさんの選択によって、Aさんは「支出した金額(50万円)」か「増価額(60万円)」のどちらかを請求できます。

合理的なBさんであれば、金額の低い50万円を支払うことを選択するでしょう。

(占有の訴え)

第百九十七条 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

占有している状態を「邪魔」されたときに、その邪魔をやめさせて、損害があれば賠償を請求できる権利を定めた条文です。

この条文の趣旨

社会の平穏の維持、自力救済の禁止

たとえ泥棒が盗んだ物を占有していたとしても、その占有状態をさらに別の人が妨害することは許されない、というのが占有訴権の基本的な考え方です。

覚えるべき法律用語

占有の妨害:

占有者の意思に反して、占有の完全な状態を侵害する行為。

ただし、占有を奪われる(侵奪される)までには至らないものを指します。

例:土地に勝手に資材を置く、通行を邪魔する、騒音や悪臭を発生させる。

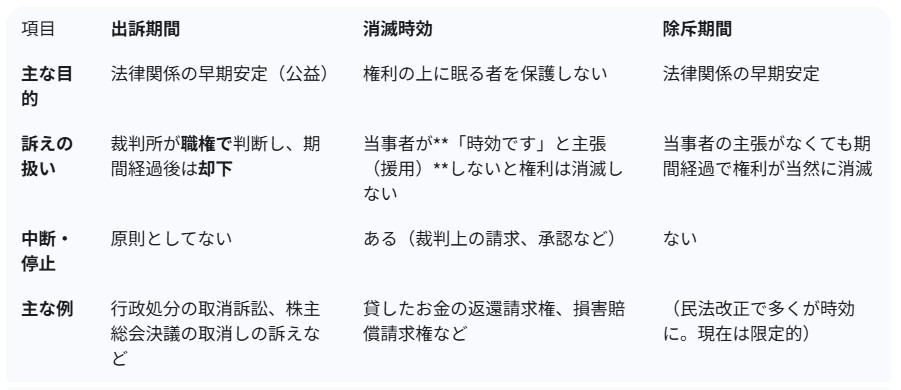

出訴期間(しゅっそきかん):

特定の訴訟を提起できる(裁判所に訴え出ることができる)法律上の期間のことです。

★不法行為に基づく損害賠償請求との関係

占有の妨害は、民法709条の不法行為にも該当します。

そのため、占有者は、占有保持の訴えとして損害賠償を請求することも、不法行為に基づいて損害賠償を請求することも可能です。

どちらの請求権も行使できる(請求権競合)と解されています。

要件も同じで、本条で請求する場合であっても、不法行為の要件を備える必要がある。

ただし、出訴期間が異なる点に注意が必要です。

占有保持の訴えは、妨害の存する間、またはその消滅した後1年以内に提起しなければなりません(民法201条3項)。

★占有訴権の3類型を比較する

占有保持の訴え(198条):

占有を**「妨害」**されたとき。(例:ゴミを置かれる)

占有保全の訴え(199条):

占有を**「妨害されるおそれ」**があるとき。(例:隣で危険な工事が始まり、土砂が崩れてきそう)

占有回収の訴え(200条):

占有を**「奪われた」**とき。(例:物を盗まれた)

第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

自分の占有が「邪魔されそう」な危険があるときに、事前にその妨害をやめさせたり、もし損害が出たときのためのお金を確保させたりできる権利を定めた条文です。

この条文の趣旨

占有状態に対する侵害を未然に防ぐことにあります。

予防的な措置と言えます。

覚えるべき法律用語

妨害の予防:

占有の妨害が現実に発生しないように、必要な措置を講じることを請求すること。(例:危険な工事の中止、防護壁の設置)

損害賠償の担保:

将来妨害によって損害が生じた場合に備えて、その賠償金を支払うことを確保するために、あらかじめ金銭などを提供(供託)させること。

【条文の典型事例】

登場人物

Aさん: 占有者(一軒家に住んでいる)

Bさん: 妨害のおそれを生じさせている者(Aさんの隣の空き地の所有者)

Aさんの家の隣は崖になっており、その崖の上にあるBさんの土地で、Bさんが大規模な造成工事を始めました。

工事のやり方がずさんで、Aさんは「このままだと大雨が降ったら崖が崩れて、自分の家に土砂が流れ込んでくるのではないか」と非常に心配しています。(=妨害されるおそれ)

Aさんができること

Aさんは、占有保全の訴えを提起して、

妨害の予防を請求:

Bさんに対して、「土砂崩れを防ぐための防護壁を設置せよ」とか「危険な工事方法を中止せよ」と請求する。

損害賠償の担保を請求:

もし将来土砂崩れが起きてAさんの家が壊れた場合の損害(例えば500万円)を賠償してもらうために、Bさんに対してあらかじめ500万円を法務局に供託するよう請求する。

Aさんは、自分の状況に応じて、より適切な方を選んで請求することになります。

第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

占有している物を無理やり奪われたときに、それを取り返し、損害があれば賠償を請求できる権利を定めた条文です。

この条文の趣旨

占有訴権の中でも特に強く自力救済の禁止

覚えるべき法律用語

占有を奪われた(侵奪された):

占有者の意思に反して、占有を暴力的に、または秘密裏に奪われること。

例: 自転車を盗まれた、家に置いていたカバンを持ち去られた。

*詐欺(だまされて)で物を渡した場合や、自分で置き忘れた物(遺失物)を誰かが持っていった場合は「侵奪」にあたりません。

*遺失物横領(落ちている物を拾って自分のものにする)も、占有者の意思に反して「奪った」わけではないため、「侵奪」にはあたりません。

特定承継人:

前の人から個別の権利を、特定の原因によって引き継ぐ人のことです。

売買、贈与、交換など、日常的な契約がほとんどです。

売買や贈与などによって、個別の権利を前の権利者から引き継いだ人のこと。(例: 盗品を買った人)

一般承継人:

前の人の権利と義務を区別なく、すべてまとめて包括的に引き継ぐ人のことです。

相続、会社の合併など、限られています。

法律上、前の人とほぼ同一の立場にあると見なされます。

【条文の典型事例】

登場人物

Aさん: 占有者(公園のベンチにカバンを置いていた)

Bさん: 侵奪者(泥棒)

Cさん: Bさんの特定承継人(Bさんからそのカバンを買い取った)

Aさんが公園のベンチにカバンを置いて少し目を離した隙に、Bさんがそのカバンを持ち去りました(侵奪)。

その後、Bさんは事情を知らない友人Cさんに「このカバン、安く売るよ」と言って売却しました。

Aさんができること

Bさん(侵奪者)に対して

AさんはBさんに対し、占有回収の訴えを提起して、カバンの返還と、もし中身がなくなっていればその分の損害賠償を請求できます。

Cさん(特定承継人)に対して

Cさんは、Bさんが泥棒であることを知らずにカバンを買っています(善意の特定承継人)。

そのため、Aさんは原則としてCさんに対して「カバンを返せ」と主張することはできません(200条2項本文)。

もし、Cさんが「これはBが盗んできたものだ」と**知りながら(悪意で)**安く買い取っていた場合は、AさんはCさんに対してもカバンの返還を請求できます(200条2項ただし書)。

★善意の特定承継人が賃貸の場合

Aは、Bに侵奪された後、BはCに賃借した

条文通りにAは善意のCに占有回収の訴えはできない

しかし、AはBに対して占有回収の訴えができる。なぜならBは賃貸を通してCの占有を間接的に占有しているといえる。

*この後、Cは、契約違反(債務不履行)を理由に、Bに対して損害賠償を請求できます。

第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

占有をめぐる裁判と、所有権などをめぐる裁判は、全く別の手続きであり、お互いに影響し合わないというルールを定めた条文です。

この条文の趣旨

占有制度の目的(自力救済を禁止し、社会の平穏を維持する)を実効的に達成することにあります。

まずは占有の訴えで迅速に秩序を回復させ、所有権の争いは別の裁判でじっくりやりなさい、という役割分担を定めているのです。

これを占有と本権の分離の原則**といいます。

覚えるべき法律用語

本権 (ほんけん):

占有を法律上正当化する実質的な権利のこと。所有権がその典型例ですが、他にも賃借権や地上権なども含まれます。

条文の構造(ルールの内容)

第1項:訴えの相互不干渉(手続き的な分離)

ルール: 占有の訴えと本権の訴えは、互いに妨げません。

両方の訴えを同時に提起することができます。

先に提起された訴訟が、後の訴訟の提起を妨げることはありません。

占有の訴えで敗訴した当事者でも、改めて本権の訴えを提起することができます。

第2項:本権に基づく裁判の禁止(本権の抗弁は許されない)

ルール: 占有の訴えの中では、本権に関する理由に基づいて裁判をしてはならない。

これがこの条文の核心部分です。

占有の訴えにおいて、被告は「自分には所有権(本権)があるから、占有を妨害したり奪ったりしても問題ない」という主張(本権の抗弁)をすることは許されません。

そして、裁判所もその主張について判断してはなりません。

★本権の訴えの反訴としての提起

占有の訴えが提起されたのに対し、被告が同じ手続きの中で「反訴」として本権の訴えを提起することは許されるか、という論点があります。

判例は、これを許容しています。

別々の裁判で審理すると非効率なので、同じ手続きの中で審理すること自体は認めています。

ただし、その場合でも、裁判所は占有の訴えの判断と本権の訴えの判断を厳密に区別し、占有の訴えの判断において本権の主張を考慮してはならない、という202条2項の趣旨は維持されます。

第三節 占有権の消滅

(占有権の消滅事由)

第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

(代理占有権の消滅事由)

第二百四条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。

二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

第四節 準占有

第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

-120x120.jpg)

.jpg)