民法(全5編1050条)の条文目次

#### **第1編 総則**

* **第1章** 通則

* **第2章** 人

* 第1節 権利能力

* 第2節 意思能力

* 第3節 行為能力

* 第4節 住所

* 第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告

* **第3章** 法人

* **第4章** 物

* **第5章** 法律行為

* 第1節 総則

* 第2節 意思表示

* 第3節 代理

* 第4節 無効及び取消し

* 第5節 条件及び期限

* **第6章** 期間の計算

* **第7章** 時効

* 第1節 総則

* 第2節 取得時効

* 第3節 消滅時効

* **第1章** 総則(175条~179条)

* **第2章** 占有権

* 第1節 占有権の取得

* 第2節 占有権の効力

* 第3節 占有権の消滅

* 第4節 準占有

* **第3章** 所有権

* 第1節 所有権の限界

* 第2節 所有権の取得

* 第3節 共有

* **第4章** 地上権

* **第5章** 永小作権

* **第6章** 地役権

* **第7章** 留置権

* **第8章** 先取特権

* 第1節 総則

* 第2節 先取特権の種類

* 第3節 先取特権の効力

* **第9章** 質権

* 第1節 総則

* 第2節 動産質

* 第3節 不動産質

* 第4節 権利質

* **第10章** 抵当権

* 第1節 総則

* 第2節 抵当権の効力

* 第3節 抵当権の消滅

* 第4節 根抵当

#### **第3編 債権**

* **第1章** 総則

* 第1節 債権の目的

* 第2節 債権の効力

* 第3節 多数当事者の債権及び債務

* 第4節 債権の譲渡

* 第5節 債権の消滅

* **第2章** 契約

* 第1節 総則

* 第2節 贈与

* 第3節 売買

* 第4節 交換

* 第5節 消費貸借

* 第6節 使用貸借

* 第7節 賃貸借

* 第8節 雇用

* 第9節 請負

* 第10節 委任

* 第11節 寄託

* 第12節 組合

* 第13節 終身定期金

* 第14節 和解

* **第3章** 事務管理

* **第4章** 不当利得

* **第5章** 不法行為

#### **第4編 親族**

* **第1章** 総則

* **第2章** 婚姻

* 第1節 婚姻の成立

* 第2節 婚姻の効力

* 第3節 夫婦財産制

* 第4節 離婚

* **第3章** 親子

* 第1節 実子

* 第2節 養子

* **第4章** 親権

* 第1節 総則

* 第2節 親権の効力

* 第3節 親権の喪失

* **第5章** 後見

* 第1節 後見の開始

* 第2節 後見の機関

* 第3節 後見の事務

* 第4節 後見の終了

* **第6章** 保佐及び補助

* 第1節 保佐

* 第2節 補助

* **第7章** 扶養

#### **第5編 相続**

* **第1章** 総則

* **第2章** 相続人

* **第3章** 相続の効力

* 第1節 総則

* 第2節 相続分

* 第3節 遺産の分割

* **第4章** 相続の承認及び放棄

* 第1節 総則

* 第2節 相続の承認

* 第3節 相続の放棄

* **第5章** 財産分離

* **第6章** 相続人の不存在

* **第7章** 遺言

* 第1節 総則

* 第2節 遺言の方式

* 第3節 遺言の効力

* 第4節 遺言の執行

* 第5節 遺言の撤回

* **第8章** 配偶者の居住の権利

* 第1節 配偶者居住権

* 第2節 配偶者短期居住権

* **第9章** 遺留分

* **第10章** 特別の寄与

民法>物権>総則のまとめ

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

「不動産の権利変動は、登記をしないと第三者に主張できない」ということです。

この条文の趣旨

登記という公示の制度を設けることで、不動産の権利関係を誰にでも分かるようにし、取引の安全を保護することがこの条文の趣旨です。

これを公示の原則といいます。

★177条の「第三者」に当たるのは誰か?

「第三者」に当たる者(登記がないと対抗できない相手)の典型例

二重譲渡の譲受人

あたかも二重譲渡の関係となるのが以下

解除後の第三者

取り消し後の第三者

(*取り消し前の第三者は、96Ⅲ想定の典型事例で、善意無過失+登記で保護される)

時効完成後の第三者

(*時効完成前の第三者は、登記したとしても時効取得者に負ける)

遺贈を受けた者と相続人から譲り受けた第三者

遺産分割で権利を得た相続人と他の相続人を信じた第三者

特別受益と第三者

差押債権者: 不動産の所有権移転登記がされる前に、元の所有者の債権者がその不動産を差し押さえた場合。

対抗要件を備えた賃借人: 所有権移転登記がない新所有者は、対抗要件を備えた賃借人に対して「家賃を私に払え」と主張できません。賃借人は知らない新所有者に賃料を支払いたくない。

*建物の賃貸借の場合(アパート・マンションなど)建物の引渡しを受けていれば、対抗要件を備えた賃借人といえる(借地借家法31条)

*土地の賃貸借の場合(建物を建てる目的)土地の上にある、借主名義で登記された建物を所有することが対抗要件になります(借地借家法10条)。

単純悪意者:登記がないことを知りながら、先に登記を備えて土地を手に入れようと取引に入った第三者

「第三者」に当たらない者(登記がなくても対抗できる相手)の典型例

不法占拠者: 登記がなくても、不法に土地を占拠している者に対して「出ていけ」と主張できます。

背信的悪意者: 登記がないことを知りながら、登記名義が残っているのをいいことに、不当な高値で売りつけてやろうという目的で不動産を譲り受けた者。

共同相続人と共同相続人を信じて取引に入った第三者

相続放棄によって単独所有となった相続人と他の相続人を信じて取引に入った第三者

相続人

一般債権者

★遺産分割で権利を得た相続人と他の相続人を信じた第三者

Cの相続持ち分について、弟CからBへの遺産分割と、Cから売買でDへと、Cを中心とした二重売買のような形(遺産分割は売買と同様ととらえる)

C→B,C→Dの前後が逆転したとしても二重売買で177条の問題となる

【事案】

父Aの土地を法定相続分1/2ずつ、Bさん・Cさんで共同相続した。

BさんとCさんは遺産分割協議を行い、「土地は全て兄のBさんが単独で相続する」と決定しました。

しかし、兄のBさんは、すぐに自分一人の名義に登記を書き換えるのを怠っていました。(登記簿上はBとCの共有のまま)

その間に、弟のCさんがお金に困り、登記簿上はまだ自分の持ち分として残っている土地の1/2を、事情を知らないDさんに売却してしまいました。

【結論】

先に登記を備えたDさんが有効に土地の持ち分1/2を取得

★「相続させる」旨の遺言と第三者

「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解されます。

【事案】

Aが死亡し、相続人は子BとC。遺言で「所有する土地は長男Bに相続させる」と書かれていた。

しかし、遺産分割や登記がされないうちに、共同相続人の一人であるCが、自己の法定相続分1/2を第三者Dに売却し、Dが持ち分移転の登記を備えた。

その後、BがDに対して「この土地は全て自分が相続したのだから、あなたの持ち分登記は無効だ」と主張した。

【結論】

BとDの関係は対抗関係となり、先に登記を備えた方が勝ちます。

★特別受益と第三者

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に多額の贈与を受けていた場合に、その分を相続財産に持ち戻して計算することです。

【事案】

Aが死亡し、相続人は子BとC。法定相続分は各1/2。

しかし、Bは生前にAから多額の贈与(特別受益)を受けていたため、具体的な相続分を計算するとゼロ(相続分なし)だった。

その計算が確定する前に、Bは自己の法定相続分である1/2の持ち分を第三者Dに売却し、Dは登記を備えた。

CはDに対し、「Bの相続分はゼロなのだから、あなたの持ち分登記は無効だ」と主張した。

【結論】

CとDの関係は対抗関係となり、CはDに対して、Bの相続分がゼロであることを登記なくしては対抗できません。

★相続放棄と第三者

【事案】

Aが死亡し、子Bが相続人となった。

Bは、A名義の土地をCに売却した。

その後、Bが相続放棄をした。

これにより、次順位のDが相続人となった。

【結論】

相続人となったDは、登記なくして、Cに対して自己の権利を主張できます。

相続放棄の効果は絶対的で、放棄した者は初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。

★相続後の第三者(共同相続人の持ち分VS取引相手)民法896条

あたかも、Aを中心とした、共同相続人Cの持ち分と、共同相続人Bからの取引相手Dとの関係が問題となる

【事例】

Aが死亡し、Aの土地をBとCが1/2ずつ相続した。

Bが相続分を越えてDへAの土地をまるまる1筆譲渡した。

【結論】

相続人Cは、Dに対して、対抗要件なくして自分の持ち分を主張できる。

*Bは相続を越えた分は、無権利者である。

★遺贈を受けた者と相続人から譲り受けた第三者

遺贈とは、遺言によって特定の人(相続人でも、他人でもよい)に財産を無償で与える(プレゼント)ことです。

【事案】

Aが死亡し、遺言で「所有する土地をD(愛人など)に遺贈する」と書かれていた。

しかし、Aの唯一の相続人である子Bは遺言の存在を知らず、自分が相続したと信じて、その土地をEに売却し、Eは登記を備えた。

その後、遺言が発見され、受遺者(遺贈を受けた者)DがEに対して土地の所有権を主張した。

【結論】

DとEの関係は対抗関係となり、先に登記を備えた方が勝ちます。

被相続人Aを起点として、受遺者Dと、相続人から譲り受けたEは二重譲渡に似た関係にあると捉えます。

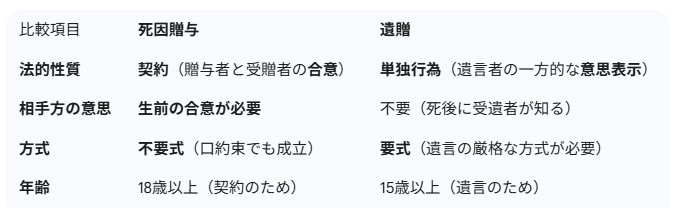

◎遺贈と死因贈与との違い

死因贈与が「契約」であるという点が、最も本質的な違いです。

つまり、口約束で簡単に成立し、遺贈は遺言の厳格な方式が必要とされます。

【事案】遺贈と死因贈与との違いがわかる例

Aさん: 高齢の資産家

Bさん: 長年、Aさんの身の回りの世話をしてきた親族以外の介護士

Cさん: Aさんの法定相続人(子)

ある日、AさんはBさんの献身的な介護に深く感謝し、相続人Cさんや他の親族がいる前で、はっきりとこう言いました。

Aさん: 「Bさん、いつも本当にありがとう。私が死んだら、感謝のしるしに、この家は君にあげるよ。」

Bさん: 「そんな!本当によろしいのですか?ありがとうございます。ありがたく頂戴いたします。」

この約束の後、Aさんは正式な遺言書を作成しないまま、亡くなってしまいました。←ここ大事

相続が開始すると、相続人Cさんは「父の家は、法定相続人である私が相続するものです」と主張し、Bさんに家の明渡しを求めました。

【結論】

死因贈与契約としては → 有効

遺贈としては → 無効

★時効完成後の第三者

【事例】

BさんがAさん所有の土地の占有を続け、時効が完成した。

しかし、Bさんが登記をしないうちに、AさんがCさんにその土地を売却した。

【結論】

元の所有者Aさんを中心とする、いわば二重譲渡の関係として、時効取得者Bさんと譲受人Cさんは、登記具備で決する。

*時効完成前の第三者は、時効取得の効果が強いことの典型事例

【事例】

BさんがAさん所有の土地の占有を開始(時効期間スタート)。

AさんがCさんにその土地を売却し、登記もCさんに移転した。時効完成前の第三者C。

その後、Bさんの占有期間が満了し、時効が完成した。

*時効には遡及効があるが(144)、占有開始時点で時効取得したとすると時効完成後の第三者になりそうだが、判例は時効の遡及効を当事者間に限定しているので、BとCとの関係では、遡及効はない。

【結論】

Bさんは登記がなくてもCさんに所有権を主張できます。

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

「契約を解除したら、お互いを『契約前の状態』に戻す義務が生じ、それとは別に損害賠償も請求できる」ということです。

この条文の趣旨

契約を「なかったこと」にする(①原状回復)だけでは、契約違反をされた側の損害が回復されないため、

それとは別に損害賠償請求も認める(④損害賠償)ことで、当事者間の公平を図っています。

★有名な論点と判例の見解 ⚖️

論点: 545条1項ただし書の「第三者」として保護されるための要件は何か?

結論:解除における「第三者」=「対抗要件を備えた第三者」

【解除「前」に登場した第三者】

545条が想定している典型事例

事例:

AがBに土地を売却(登記も移転)

→BがCにその土地を転売(登記も移転)

→その後、AがBの代金未払いを理由にAB間の契約を解除した。

判例の見解:

この場合、Cが第三者として保護される(AがCに「土地を返せ」と言えない)ためには、Cは**「対抗要件(不動産の場合は登記)」を備えている必要があります。

Cが善意か悪意か(元のAB間の契約に解除原因があることを知っていたか否か)は問いません**。

結論:

登記を備えたCは、たとえ悪意であっても保護され、土地の所有権をAに対抗できます。

根拠条文:民法545条1項ただし書

【解除「後」に登記抹消「前」に登場した第三者】

事例:

AがBに土地を売却(登記も移転)→AがBの代金未払いを理由にAB間の契約を解除した

→しかしAが登記を自分名義に戻す前に、BがCにその土地を売却して登記を移転してしまった。

判例の見解:

この場合、A(元の所有者)とC(新所有者)の関係は、あたかもBを中心とする二重譲渡のような**「対抗関係」**になると考えます。

結論:

民法177条の規定に従い、先に登記を備えた方が勝ちます。

上記の事例では、Cが先に登記を備えているのでCが所有権を取得します。

根拠条文:民法177条

Aは解除しただけではダメで、速やかに登記を自分名義に戻す必要があったのです。

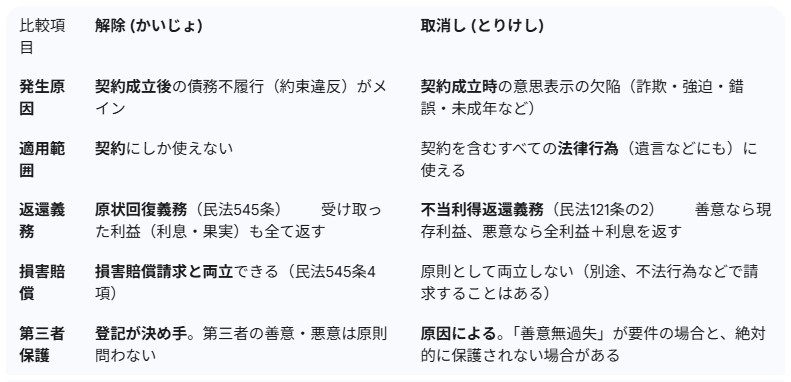

★解除と取消しの違い一覧表

一番の違いは、**「契約が成立時で問題があったかどうか」**です。

取消しは、契約成立時に

詐欺や強迫、当事者が未成年者であるなど、意思表示に元から問題があった場合に認められます。

解除は、有効に成立した契約について、その後に

代金が支払われないといった契約違反(債務不履行)があった場合に認められます。

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

早い者勝ちのルールです。

動産(例えば、時計やバッグ)をAさんからBさん、Cさんと二重に譲渡された場合、先に「引渡し」を受けた方が「これは私のものだ!」と主張できます。

この条文の趣旨

取引の安全の保護です。

動産は誰が持っているかで、誰の物か判断するのが一般的です。

そこで、引渡しという目に見える形で公示することで、誰の物かを明確にし、取引の安全を図ろうというものです。

覚えるべき法律用語

引渡し:

物を事実上支配できる状態にすることです。引渡しには以下の4つの種類があります。

現実の引渡し(民法182条1項):実際に物を手渡すこと。

簡易の引渡し(民法182条2項):すでに買主が、売り主の物を預かっている場合に、売り主が「これからはあなたの物ですよ」と意思表示すること。

占有改定(民法183条):ずっと売り主の手元に動産がある状態。売主が売却後も物を預かり続ける場合に、「これからはあなたの物を預かります」と意思表示すること。

指図による占有移転(民法184条):倉庫業者など、第三者が物を預かっている場合に、譲渡人が譲受人に対して、「これからは譲受人のために預かってください」と指示し、譲受人が承諾すること。

★民法178条の「第三者」

背信的悪意者:含まれない(判例)

動産受寄者:含まれない(判例)

例:動産受寄者

Aさん: 元の所有者(売主・寄託者)

Bさん: 第一譲受人(買主①)

Cさん: 倉庫業者(受寄者)

Aさんは、自分が所有する絵画をCさんの倉庫に預けていました(寄託契約)。

Aさんはその絵画をBさんに売却しました(第一譲渡)。

しかし、絵画はCさんの倉庫に置いたままで、Bさんへの引渡し(占有改定や指図による占有移転など)はまだ行っていません。

この状況で、Bさんが倉庫業者Cさんに対して「私が新しい所有者なので、絵画を引き渡してください」と請求しました。

結論

Cさんは、Bさんに引き渡しをしなければいけない。

*ただし、Bさんが本当の買主なのかどうかを確認しなければいけません。Cさんには、Aさんとの寄託契約に基づき、預かった物を善良な管理者の注意をもって保管し(善管注意義務)、AさんまたはAさんが正当に指定した者に返還する義務があります。CさんはBさんに対し、「あなたが新しい所有者であることを証明してください」と要求できます。どうして良いかわからない場合は「供託(きょうたく)」する。

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。

「自分の物に、自分で権利を持っていても意味がないので、その権利は消滅させる」というルールです。

ある物に対する所有権と、その物を制限する権利(例:抵当権)が同じ人のものになった場合、その制限する方の権利が消滅します。

この条文の趣旨

権利関係の簡明化です。

無意味な権利を存続させておくと、法律関係が不必要に複雑になるため、自動的に消滅させることにしたのです。

但し書きの趣旨

もし権利が消滅することで、他人(第三者)が不当にトクをしてしまう場合、混同が起きた本人の利益を保護する点

覚えるべき法律用語

混同(こんどう):

本来は別々の人に属するはずの2つ以上の法律上の地位や権利(例:所有権と抵当権、債権と債務)が、同一人物に帰属すること。

★但し書きの典型事案(混同の例外)

第1順位の抵当権者が目的不動産の所有権を取得したが、後順位抵当権者がいるケース

後順位の抵当権者は、もともと「自分より先に返済を受ける人がいる」というリスクを承知でお金を貸しています。

その人が、混同という偶然の事情で棚ぼた的に利益を得るのは不公平です。

そこで、このような場合にはあえて抵当権を存続させ、混同した本人が不利益を被らないように保護しているのです。

★但し書きの事案についての例外(混同の例外の例外)

第1順位の抵当権者が目的不動産の所有権を取得したが、それが相続による取得であり、後順位抵当権者がいるケース

つまり、親が子供にお金を貸して、債務者である子供が、債権者である親を相続した場合。

子供は後順位抵当権者の繰り上げを避けるために、当該不動産の第一抵当権の地位を守りたいところだが、

判例の結論としては、子供の債権は、債権の混同(520条)によって消滅し、債権に附従している抵当権も消滅する。後順位抵当権者が第一抵当権になる。

★譲渡担保による所有権移転は、民法179条の混同を生じさせる「所有権の取得」にあたるか。

判例の見解: あたらない。 なぜなら、譲渡担保による所有権移転は非確定的だから。

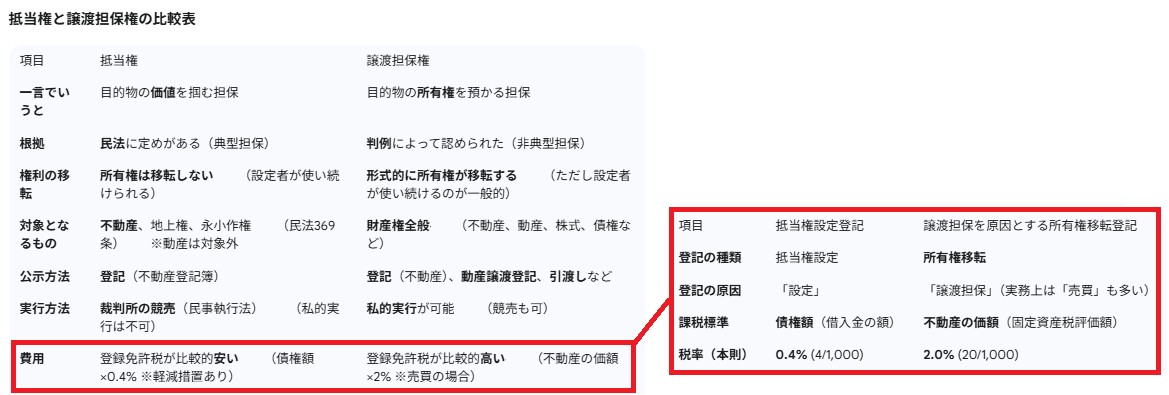

*譲渡担保(じょうとたんぽ)

イメージ:「借金を返すまでの間、この機械の所有権は一旦あなた(債権者)の名義にしておきます。もちろん、今まで通り私が使いますが」という状態。

借金の担保として、不動産などの所有権そのものを債権者に移転する方法です。

ただし、あくまで担保なので、債務者が借金を全額返済すれば、所有権は債務者に戻されます。

形式的には所有権移転ですが、実質的には抵当権に近い機能を持っています。

抵当権との最大の違いは、債務者が返済を怠った場合の、債権回収(担保実行)の圧倒的な速さと手軽さ。

抵当権設定登記登録料などの費用は抵当権の方が安い(債権価格の0.4%)。譲渡担保は売買の形式が多いので、通常の所有権移転登記になり、その登記登録料が不動産価格の2%と高い)

民法に直接の規定はなく、実際の取引社会の必要性から生まれ、判例によって認められてきた**「非典型担保」**です。

所有権が移せる財産なら何でも対象にできます。

債権者が裁判所を通さずに目的物を売却したり、自分のものとして確定させたりする**「私的実行」**が認められています。これが譲渡担保の最大のメリットです。*抵当権は「競売のみ」

【事案】

不動産の所有者Bが、債権者Aのために根抵当権を設定した後、さらに同じ不動産をAに譲渡担保として提供し、Aへの所有権移転登記がされた。

この状況で、後順位抵当権者Cなどが「Aの根抵当権は消滅した」と主張するケースを想定します。

請求(混同による消滅を主張する後順位抵当権者Cなど)

Aは、B所有の不動産について根抵当権を持っていた。

その後、Aは同不動産の所有権を取得し、所有権移転登記も経た。

よって、所有権と根抵当権が同一人Aに帰属したため、民法179条1項本文により、Aの根抵当権は混同で消滅したはずだ!

抗弁(混同による消滅を否定する根抵当権者A)

私がこの不動産の所有権を取得した原因は**「譲渡担保」**である。

譲渡担保による所有権移転は、担保目的の一時的なものに過ぎず、確定的な所有権の取得ではない。

したがって、混同の要件を満たさないため、私の根抵当権は消滅していない!

判例による効果(結論)

根抵当権者Aの主張が認められる。 譲渡担保を原因とする所有権移転登記がされても、根抵当権は混同により消滅しません。

★一度混同によって消滅した物権は、その後、混同の原因となった事実が解消された場合に復活するか?

判例の見解: 原則として復活しない。

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

「真の所有者でない人から動産を買ったとしても、一定の条件を満たせば、買った人が完全に所有権を取得できる」という、取引の安全を保護するための強力なルールです。

この条文の趣旨

取引の安全の保護です。

動産(商品など)は日々無数に取引されています。

もし、店で売っている商品の元の持ち主をいちいち調べなければならないとしたら、安心して買い物ができず、経済が成り立ちません。

そこで、占有(物がそこにあること)という外観を信頼して取引に入った人を保護し、円滑な商品流通を実現するためにこの制度が設けられました。

これは外観法理の一つの現れです。

覚えるべき法律用語

平穏(へいおん)・公然(こうぜん):

平穏とは、暴行や脅迫などによらないこと。

公然とは、隠したりせず、誰からも見える状態であること。

(これらは民法186条1項により推定されます)

無過失:

権利者であると信じたことについて過失がなかったこと

即時取得の場合、188条によって無過失も推定される

具体例

Aさん: 真の所有者

Bさん: 無権利者(Aさんから時計を借りた友人)

Cさん: 取得者(善意無過失)

Aさんは、自分の高級腕時計を友人のBさんに貸していました。

ところが、Bさんはお金に困り、その腕時計をあたかも自分のものであるかのように偽って、中古品業者であるCさんに売却してしまいました。(取引行為)

Cさんは、Bさんが本人確認書類を提示したことや、腕時計がごく普通の状態であったことから、Bさんが所有者であると信じ、特に疑うべき点もありませんでした(善意無過失)。

Cさんは代金を支払い、腕時計を受け取りました(引渡し)。

後日、この事実を知ったAさんがCさんに対して、「その時計は私のものだから返してください!」と請求しました。

結論:

Cさんは民法192条の要件を満たしているため、即時取得が成立します。

★占有改定で即時取得は成立するか?

判例の見解: 占有改定では「動産の占有を始めた」とはいえず、成立しない。

「占有を始めた」とは、現実の支配が移転し、外観に変動がある占有の開始を意味する。

現実の引渡し: 〇(明確に外観が変わる)

簡易の引渡し: 〇(すでに取得者が占有しており、外観がある)

指図による占有移転: 〇(第三者の占有が介在し、外観の変更がある)

占有改定: ✕(外観が全く変わらない)

★動産

車は登録制度にによって公示されているものは192条の「動産」にあたらない。

*未登録の自動車やスクラップ金属は「動産」といえる。

★動産について行使する権利

所有権

譲渡担保権

先取特権(不動産賃貸、旅館宿泊、運輸の先取特権)319条

譲渡担保権の即時取得

譲渡担保権とは、お金を借りる際、目的物の所有権を形式的に債権者に移転し、もし返済できなければその所有権が確定的に債権者のものになる、という担保の方法です。

返済すれば所有権は元の債務者に戻ります。

見かけ上は所有権が移転しているのが特徴です。あくまでも、債権者ができるのは、担保の範囲内に限定され、返済を滞納した場合に、その担保を売却・賃貸・転貸などによって、貸したお金を回収する、といった行為のみ。

具体例

Aさん: 運送業者。トラックの真の所有者。

Bさん: 悪意の金融業者。Aさんからトラックを譲渡担保に取っている。

Cさん: 善意無過失の別の金融業者。

Aさんは事業資金を借りるため、自分のトラックをB金融に譲渡担保として提供しました。

トラックの所有者名義はB社になっていますが、Aさんがそのまま使用しています(占有改定)。

その後、B社はAさんに無断で、あたかも自分たちが正当な担保権者であるかのように装い、C金融からお金を借りるため、そのトラックの譲渡担保権をさらにC金融に譲渡(転質に似た行為)し、トラックを引き渡しました。

C金融は、B社が正当な担保権者であると信じ、疑う点もありませんでした(善意無過失)。

結論:

C金融は、トラックの譲渡担保権を即時取得します。

C金融はトラックの所有権そのものではなく、B社が持っていると見えた「譲渡担保権」という権利を取得するのです。

先取特権(旅館宿泊)の即時取得

先取特権とは、法律で定められた特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる権利です。

当事者の合意は不要で、法律の規定によって当然に発生します。

A旅館: 旅館の経営者。

Bさん: 宿泊客。

Cさん: 善意無過失の友人。

BさんはA旅館に宿泊しましたが、宿泊費を支払わずにチェックアウトしようとしています。

この場合、A旅館は、法律の規定(民法317条)により、Bさんが旅館に持ち込んだ手荷物(例: ノートパソコン)に対して旅館宿泊の先取特権を持っています。

Bさんは旅館の目を盗み、そのノートパソコンを友人のCさんに「もう使わないから君にあげるよ」と言って贈与し、引き渡しました。

Cさんは、Bさんが宿泊費を滞納していることなど知る由もなく、純粋な贈与だと信じました(善意無過失)。

結論:

Cさんは、そのノートパソコンの所有権を即時取得します。

その結果、A旅館が持っていた先取特権は消滅し、ノートパソコンから宿泊費を回収することはできなくなります。

先取特権(運輸)の即時取得

A運送: 運送会社。

Bさん: 荷送人。

Cさん: 善意無過失の買主。

BさんはA運送に荷物(例: 商品在庫の段ボール箱)の運送を依頼しました。

A運送は、運送費を受け取るまで、その荷物に対して運輸の先取特権(民法321条)を持っています。

荷物が目的地に到着した後←A運送のミスで、運送費が未払いであることを知らずに、Bの指示通りに運送してしまった。*

Bさんは運送費を支払う前に、その荷物をCさんに売却し、「倉庫に置いてあるから持っていってくれ」と伝え、Cさんは荷物を引き取りました(指図による占有移転)。

Cさんは、BさんとA運送の間の運送費が未払いであることなど知りませんでした(善意無過失)。

結論:

Cさんは、その荷物の所有権を即時取得します。

A運送の先取特権は、Cさんが善意で取引に入ったことで保護されず、消滅してしまいます。

*もし、A運送の手元に商品があるなら、Aは引き渡しを拒否することができ、Cは引き渡しを受けられない以上即時取得は成立しない。

商法 第585条(運送品の留置権)

運送人は、運送賃、付随の費用及び運送品に関する関税その他の公課についてのみ、その支払を受けるまで、その運送品を留置することができる

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

192条の修正規定です。

「たとえ相手が善意無過失でも、盗まれた物や落とした物は、2年以内なら無償で返還を請求できる」という、元の所有者を特別に保護するルールです。

この条文の趣旨

真の権利者の保護です。

即時取得(192条)は「取引の安全」を優先する制度ですが、所有者が自分の意思に基づかずに占有を失った盗難や遺失の場合にまでそれを貫くと、元の所有者があまりにも気の毒です。

★詐欺で奪われた物は「盗品又は遺失物」といえるか?

詐欺や横領で騙し取られた物は、「被害者の意思」に基づいて一度は相手に引き渡しているため、本条の「盗品又は遺失物」には含まれません。

具体例

Aさん: 被害者(自転車を盗まれた)

Bさん: 泥棒

Cさん: 取得者(善意無過失)

Aさんは自宅に停めていた自転車をBさんに盗まれてしまいました(盗品)。

Bさんはその自転車を、フリマアプリを通じてCさんに売却しました。

Cさんは、その自転車が盗品であるとは夢にも思わず、Bさんが正当な所有者だと信じて購入し(善意無過失)、引渡しを受けました。

この時点で、Cさんは原則として即時取得(192条)の要件を満たしています。

その後、Aさんは偶然、Cさんがその自転車に乗っているのを発見しました。盗難の時からまだ1年しか経っていません。

結論:

Aさんは、盗難の時から2年以内なので、民法193条に基づき、Cさんに対して無償で自転車の返還を請求することができます。

*Cさんが被った損害は、泥棒であるBさんに対して請求することになります。

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

193条の修正規定です。

「盗品や遺失物であっても、占有者がお店などの信頼できる場所で買った場合は、元の所有者はその購入代金を支払ってあげなければ、返してもらえない」というルールです。

この条文の趣旨

善意の取得者の保護と取引の安全のさらなる追求です。

193条は元の所有者を保護しましたが、取得者が競売やリサイクルショップ(公の市場)、専門店といった、通常は信頼して取引を行う場所で物を購入した場合、その信頼は特に保護すべきと考えられます。

そこで、元の所有者が物を取り戻す際に、取得者が支払った代金を補償させることで、両者の公平な利益調整を図っています。

覚えるべき法律用語

競売(きょうばい):

裁判所や行政機関が法律に基づいて行う公式な競売を指します。

公の市場(おおやけのいちば):

デパート、店舗、リサイクルショップなど、誰でも自由に取引に参加できる場所。フリーマーケットなども含まれると解されています。

同種の物を販売する商人:

その商品を専門的に、または日常的に取り扱っている業者。例えば、中古時計を古物商の許可を得た時計店から買う場合などです。

代価を弁償(だいかをべんしょう):

取得者がその物を買うために支払った代金を、元の所有者が支払うこと。

-120x120.jpg)

.jpg)