担保とは

債権を確実に回収する手段のこと。

第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条)

第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

★その物に関して生じた債権

借家人の造作物買取請求権によって、敷地を留置することはできない。

造作物買取請求権と関係があるのは造作物であり、敷地ではないから。

Aを中心とするBとCへの二重譲渡は177条によって登記が対抗要件であるが、

BからAへの債務不履行による損害賠償請求権によって、Cからの引き渡しを拒否できない。

★占有が不法行為によって始まった場合

賃貸借が終了すると、不法に占有していることになるが、

借家人が賃貸借の契約中にした必要費用については、留置権が成立

借家人が賃貸借の契約終了後にした必要費用については、留置権は不成立

(留置権の不可分性)

第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

(留置権者による果実の収取)

第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

(留置権者による費用の償還請求)

第二百九十九条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

(留置権の行使と債権の消滅時効)

第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

(担保の供与による留置権の消滅)

第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

(占有の喪失による留置権の消滅)

第三百二条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

第八章 先取特権

第一節 総則(第三百三条―第三百五条)

第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

担保の目的物が売却されたり、火事で燃えたりして別の価値(お金など)に姿を変えた場合に、その変化した価値の上にまで担保権の効力が及ぶことを認める規定です。

条文の趣旨

担保権者に不測の損害を与えないようにし、担保権の有効性を確保するのがこの条文の趣旨です。

覚えるべき法律用語

物上代位 (ぶつじょうだいい)

担保の目的物が、売却代金、賃料、保険金、損害賠償金などに姿を変えた(=代位した)場合に、その代わりとなった物(金銭など)の上に担保権の効力が及ぶこと。

払渡し又は引渡しの前 (はらいわたしまたはひきわたしのまえ)

物上代位が認められるための時間的リミット。

保険会社が債務者にお金を支払ってしまうなど、金銭が債務者の手に渡ってしまうと、それは債務者の他の財産と混ざってしまい、もはや「目的物の代わり」として特定できなくなります。

そのため、債務者の手に渡る前に差し押さえる必要があります。

(先取特権の不可分性)

第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。

第二節 先取特権の種類

第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条)

第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一 共益の費用

二 雇用関係

三 葬式の費用

四 日用品の供給

この条文は、**社会的に特に保護すべき4種類の債権について、債務者の”全ての財産”から他の債権者よりも優先的に弁済を受けられる権利(=一般の先取特権)**を認める規定です。

条文の趣旨

社会的・人道的な配慮から、特に保護の必要性が高い債権者を守ることにあります(社会的政策)。

例えば、給料が支払われなければ労働者は生活できませんし、葬儀費用が支払われなければ故人の尊厳が保てません。

このように、一般的な取引債権とは異なり、保護の要請が特に強い債権について、法律が特別に優先権を与えているのです。

このような権利を当事者の合意なく法律が当然に認めることから、法定担保物権と呼ばれます。

覚えるべき法律用語

一般の先取特権 (いっぱんのさきどりとっけん)

先取特権のうち、債務者の特定の財産(例:この土地、この建物)ではなく、**全財産(総財産)**を目的とするもの。債務者の財産全体が責任財産となります。

共益の費用 (きょうえきのひよう)

債務者の財産を維持・整理・配当するためにかかった費用で、結果的に「全債権者の共通の利益となった費用のこと」です。

例えば、破産手続きにおける破産管財人(通常は弁護士)の報酬や、財産を維持するための費用などが典型例です。

葬式の費用

例:祭壇の費用、棺、霊柩車、火葬費用など、葬儀社との契約に基づいて支払う一式の費用

例:お寺へのお布施や、神社への祭祀料、教会への献金など、葬儀の儀式を執り行ってもらった宗教者へ支払う費用

日用品の供給

「債務者とその家族が、最低限の生活を維持するために不可欠な物品やサービスの代金」**のことです。

ただし、過去6ヶ月分という期間制限があります(民法308条)

例:食料品やトイレットペーパーなどを購入していた場合の未払代金

例:水道光熱費

例:アパートの家賃

(共益費用の先取特権)

第三百七条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

(雇用関係の先取特権)

第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

(葬式費用の先取特権)

第三百九条 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。

(日用品供給の先取特権)

第三百十条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

第二款 動産の先取特権

第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条)

第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

一 不動産の賃貸借

二 旅館の宿泊

三 旅客又は荷物の運輸

四 動産の保存

五 動産の売買

六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

七 農業の労務

八 工業の労務

債務者の「特定の動産」と密接な関係がある8種類の債権について、その動産を売却した代金から優先的に弁済を受けられる権利(=動産の先取特権)を認める規定です。

「特別の先取特権」と呼ばれるものの一つです。

条文の趣旨

「公平の理念」にあります。

例えば、時計を修理した修理業者は、その時計の価値を維持・増加させています。

それなのに、修理代金が支払われないまま、その時計が他の債権者の手に渡ってしまうのは不公平です。

そこで、その動産の価値を維持・創出した者や、その動産と直接的な関係を持つ債権者に、その動産から優先的に弁済を受ける権利を与え、公平を図っているのです。

一般の先取特権が「社会的政策」を重視していたのに対し、こちらは債権と目的物との個別の結びつき**を重視しています。

覚えるべき法律用語

特定の動産 (とくていのどうさん)

債務者の財産全体ではなく、個別に指定された動産のこと。

例えば、「Aさんが修理に出したロレックスの時計」「B運送が運んだピアノ」「Cさんが買ったテレビ」など、債権と直接関係する具体的なモノを指します。

一般の先取特権(総財産が対象)と区別して、特別の先取特権とも呼ばれます。

【条文の典型例】

不動産の賃貸借

債権者: 大家(賃貸人)

債権: 未払いの家賃

目的物: そのアパートの部屋に、店子(賃借人)が持ち込んだ家具や家電製品など。

旅館の宿泊

債権者: ホテル・旅館のオーナー

債権: 未払いの宿泊費・飲食代

目的物: 宿泊客がそのホテルに持ってきた手荷物(スーツケースなど)。

旅客又は荷物の運輸

債権者: 運送業者、タクシーの運転手

債権: 未払いの運送料金、タクシー代

目的物: 運送した荷物そのもの。

動産の保存

債権者: 時計の修理屋、クリーニング店、車の修理工場

債権: 未払いの修理代、クリーニング代

目的物: 修理やクリーニングをした物そのもの(時計、服、自動車など)。

動産の売買

債権者: 家電量販店、家具屋(売主)

債権: 未払いの売買代金

目的物: 売却した商品そのもの(テレビ、冷蔵庫、ソファなど)。

種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

債権者: 農協や農業資材店(供給者)

債権: 未払いの種や肥料の代金

目的物: その種や肥料を使って収穫された農作物(米、野菜、果物など)。

農業の労務

債権者: 農業従事者(労働者)

債権: 未払いの給料(過去1年分)

目的物: その労働によって収穫された農作物。

工業の労務

債権者: 工場の作業員、職人(労働者)

債権: 未払いの給料(過去3ヶ月分)

目的物: その労働によって作られた製品。

(不動産賃貸の先取特権)

第三百十二条 不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。

(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

第三百十三条 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)

第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。

第三百十六条 賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

(旅館宿泊の先取特権)

第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

(運輸の先取特権)

第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。

(即時取得の規定の準用)

第三百十九条 第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。

(動産保存の先取特権)

第三百二十条 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

(動産売買の先取特権)

第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。

(種苗又は肥料の供給の先取特権)

第三百二十二条 種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。

(農業労務の先取特権)

第三百二十三条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

(工業労務の先取特権)

第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条)

第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

一 不動産の保存

二 不動産の工事

三 不動産の売買

債務者の「特定の不動産」の価値を直接的に維持・増加させた3種類の債権について、その不動産から優先的に弁済を受けられる権利(=不動産の先取特権)を認める規定です。

条文の趣旨

動産の先取特権と同様、この条文の趣旨も「公平の理念」にあります。

不動産の価値を高めるために貢献した債権者に、その貢献の対象となった不動産から優先的に弁済を受けるのが公平であるという考えに基づいています。

【条文の典型例】

不動産の保存

債権者: 家の修繕をしたリフォーム業者、マンションの管理組合、所有者に代わって固定資産税を立て替えた人など。

債権: 修理代金、滞納管理費、立て替えた税金。

目的物: 修理や維持の対象となったその建物や土地。

不動産の工事

債権者: 家を建てた工務店(元請)、建物の設計をした設計士。

債権: 工事の請負代金、設計料。

目的物: 工事によって建てられた、または価値が増加したその建物。

不動産の売買

債権者: 土地や建物を売った売主。

債権: 未払いの売買代金とその利息。

目的物: 売却したその土地や建物そのもの。

★不動産の先取特権(保存と工事)と抵当権との優劣:

登記の先後ではなく、登記を備えれば抵当権は不動産の先取特権(保存と工事)に劣後する(339条)

売買に関する不動産先取特権は、177条の原則通り登記の先後で決する。

(不動産保存の先取特権)

第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。

(不動産工事の先取特権)

第三百二十七条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。

2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。

(不動産売買の先取特権)

第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。

第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条)

第三節 先取特権の順位

(一般の先取特権の順位)

第三百二十九条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。

2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

(動産の先取特権の順位)

第三百三十条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権

二 動産の保存の先取特権

三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

2 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。

3 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。

(不動産の先取特権の順位)

第三百三十一条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。

2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

(同一順位の先取特権)

第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条)

第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

(先取特権と動産質権との競合)

第三百三十四条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

(一般の先取特権の効力)

第三百三十五条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。

3 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。

4 前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。

第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

(抵当権に関する規定の準用)

第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

第九章 質権

第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条)

第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

質権とは、借金のカタとして預かった物(質物)をキープし続け(留置的効力)、万が一返済されない場合には、その物を競売にかけて、他の人より先に借金を回収できる権利(優先弁済的効力)です。

この条文の趣旨

貸したお金を確実に回収させ、円滑な金融取引の実現に貢献しています。

物を人質ならぬ**「物質(ものじち)」**にとることで、

心理的圧迫: 債務者に「返さないと大事な物が返ってこない」と思わせ、返済を促します。

確実な回収: 万が一の場合でも、その物を売却して貸したお金を回収できるようにし、貸し倒れのリスクを減らします。

覚えるべき法律用語

質権設定者(しちけんせっていしゃ):

お金を借りた人(債務者)または自分の物を担保として提供した第三者(物上保証人)。

質権者(しちけんしゃ):

質権を持っている人。お金を貸した側(債権者)。

質物(しちぶつ):

担保として差し出された物。

★質権の成立要件:

①被担保債権の存在

②質権設定契約:法律上当然に発生するものではない。

③目的物の引渡し:占有改定では不可。いったん成立すれば返還しても質権は消滅しない。

の3つが必要です。

(質権の目的)

第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

(質権の設定)

第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

(質権設定者による代理占有の禁止)

第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

質権は、元々の貸金(元本)だけでなく、それに付随して発生する利息や各種費用、損害賠償金まで、まるごと全部を担保するというルールです。

この条文の趣旨

債権者(質権者)の保護にあります。

もし質権で担保されるのが元本だけだと、債務者が返済を滞らせた場合に発生する利息や、質物を売却するための費用(実行費用)などを債権者が自腹で払うことになり、結果的に損をしてしまいます。

それでは担保の意味が薄れてしまいます。

そこで、質権という担保権の効力を万全にするため、債権回収までに発生しうるあらゆる不利益をカバーできるように、担保の範囲を広く定めているのです。

これにより、債権者は安心して資金を融通することができます。

これで大丈夫である理由は、債権者が物を占有(預かっている)するため、「この物には担保が付いている」ということが第三者から見て明らかです。

だから抵当権とは違って、後順位抵当権者を保護する必要もなく、被担保債権の範囲に縛りがない。

具体例

Aさんは、質屋のBさんから10万円を借り、自分のブランドバッグを質に入れました。

契約では、利息は年10%、返済が遅れた場合の違約金は1万円と定められていました。

しかし、Aさんは返済できず、Bさんは質権を実行することにしました。

元本: 100,000円

利息: 10,000円(1年分)

違約金: 10,000円(返済が遅れたため)

質物の保存費用: 2,000円(Bさんがバッグを良好な状態で保管するためにかかった費用)

質権の実行費用: 15,000円(バッグをオークションにかけるための手数料など)

この場合、Bさんの質権が担保する被担保債権の合計額は、

100,000 + 10,000 + 10,000 + 2,000 + 15,000 = 137,000円

となります。

もし、このバッグがオークションで15万円で売れたら、Bさんは137,000円を優先的に受け取り、残りの13,000円がAさんに返還されます。

(質物の留置)

第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

質権者は、預かった質物を自分の借金の担保に入れること(転質)ができるが、その代わり、もし転質先で質物に何かあれば、たとえ天災が原因であっても全責任を負わなければならない、というルールです。

この条文の趣旨

質権者の資金調達の自由と、原質権設定者(元々の所有者)の保護という二つの要請を調整しようとするものです。

質権者にとって、預かっている質物は「遊休資産」です。

この資産の担保価値をさらに活用して、質権者自身が資金を調達する道を開くことは、社会全体の経済の流動性を高める上で有益です。

そこで、原則として転質を認めています。

一方で、元々の所有者からすれば、自分の大切な物を、承諾もなしに、どこの誰とも知らない第三者に渡されるのはたまったものではありません。

保管状況が悪化するなど、質物が失われるリスクが高まります。

そこで、このようなリスクを質権者に負わせるため、**「不可抗力であっても責任を負う」**という非常に重い責任(加重責任)を課し、元々の所有者を保護しているのです。

覚えるべき法律用語

責任転質(せきにんてんしち):

本条で定められている、原質権設定者の承諾なしに、質権者が自己の責任で行う転質のこと。

承諾転質権:

責任転質の対義語

加重責任(かじゅうせきにん):

通常の注意義務(善管注意義務)よりも重い責任のこと。本条後半の「不可抗力であっても責任を負う」という部分がこれにあたります。

具体例

Aさんは、質屋のBさんから50万円を借り、担保として時価100万円のダイヤの指輪を預けました。

その後、質屋のBさんは運転資金が必要になり、Aさんの承諾を得ずに、その指輪を担保にして金融業者のCさんから30万円を借りました。(←責任転質)

ある日、Cさんの事務所に雷が落ちて火事になり、保管されていた指輪は焼失してしまいました。

これは誰のせいでもない不可抗力です。

【結果】

通常であれば、Bさんは「天災だから仕方ない」と責任を免れられます。

しかし、BさんはAさんの承諾なく転質をしていたため、民法348条の加重責任が適用されます。

したがって、BさんはAさんに対し、指輪の損害(100万円)を賠償する責任を負います。

AさんのBさんに対する借金50万円と相殺し、Bさんは残りの50万円をAさんに支払わなければなりません。

★論点:「承諾転質」との違い

原質権設定者(Aさん)の承諾を得て行う転質のことです。

この場合、Bさんの責任は、通常の善管注意義務(善良な管理者として通常払うべき注意義務)の範囲に戻ります。

不可抗力は免責されます。

第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

「借金が返せなかったら、カタにとった物(質物)は、問答無用でウチのものになるからね」という契約(流質契約)を、返済期限が来る前に結ぶことは、原則として無効である、というルールです。

この条文の趣旨

経済的弱者である債務者(質権設定者)の保護にあります。

覚えるべき法律用語

流質契約(りゅうしちけいやく):

債務者が債務を弁済しない場合に、質権者が競売などの法的手続きを経ずに、質物の所有権を当然に取得する、または自由に処分できるとする、あらかじめの約束のこと。

本条によって原則禁止されます。

法律に定める方法:

主に民事執行法に基づく競売のことを指します。

市場価格を反映した公正な手続きにより質物を換価(お金に換える)する方法です。

具体例

Aさんは、事業資金としてBさんから300万円を借りました。

その際、担保として、先祖代々伝わる時価1000万円の絵画をBさんに預けました(質権設定)。

その借金の契約書には、Bさんの強い要求により、次のような一文が入れられていました。

「もし返済日までに300万円を返済できなかった場合、この絵画の所有権は直ちにBに移転し、借金は完済されたものとする。」

(←これが弁済期前の流質契約です)

案の定、Aさんは返済日に資金を用意できず、Bさんは「契約通り、この絵画は今日から私のものだ」と主張しました。

しかし、この特約は民法349条により無効です。

したがって、Aさんは今からでも300万円と遅延損害金をBさんに支払えば、絵画を取り戻すことができます。

Bさんがどうしても債権を回収したい場合は、この絵画を競売にかけ、売却代金の中から300万円+αを回収し、残額(この例だと約700万円近く)はAさんに返還しなければなりません。

★弁済期「後」の契約は有効か?

有効です。

当事者が合意の上で「もう返せないので、この質物で借金を帳消しにしてください」と約束すること(代物弁済の予約・契約)は有効と解されています。

★商法による特則

商法第515条

民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

ビジネスの世界では、迅速な資金決済が求められ、当事者も対等な知識と交渉力を持つ専門家であることが多いため、民法のような手厚い保護は不要と考えられているからです。

(留置権及び先取特権の規定の準用)

第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

(物上保証人の求償権)

第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条)

(動産質の対抗要件)

第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

(質物の占有の回復)

第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

第三百五十四条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

債務不履行後であれば、競売によらず、鑑定人の評価額で質物を債権の弁済に充てられる、という簡便な手続きを定めた特別ルール

*弁済期前であれば、流質契約の話(349条で禁止)

この条文の趣旨

簡易・迅速な債権回収の実現にあります。

質権の原則的な実行方法は、時間と費用のかかる**競売(きょうばい・けいばい)**です。

しかし、担保となっている動産がそれほど高価でない場合、競売の費用の方が高くついてしまい、かえって損をする「費用倒れ」になりかねません。

そこで、そのような不合理を避けるため、一定の要件のもとで、競売よりも簡単な**「簡易な弁済充当(かんいなべんさいじゅうとう)」**という方法を認め、動産という比較的少額なものが多い担保権の実行を、より現実的で効率的なものにしようとしているのです。

覚えるべき法律用語

正当な理由(せいとうなりゆう):

この手続きが認められるための重要な要件です。

法律に明確な定義はありませんが、判例などでは以下のような場合が挙げられます。

質物の価値が低く、競売費用の方が高くつくおそれがある場合。

質物の価格の変動が激しく、急いで換価しないと価値がなくなってしまう場合。

特殊な物で、競売にかけても買い手がつかないと見込まれる場合。

鑑定人(かんていにん):

裁判所が選任する、物の価値を評価する中立的な専門家です。

鑑定人が公正な価格を算出することで、債務者が不当に安い価格で質物を取られてしまうことを防ぎます。

具体例

Aさんは、知人のBさんから3万円を借り、担保として古いゲーム機を預けました。

Aさんが借金を返さなかったため、Bさんは債権を回収したいと考えました。

しかし、このゲーム機を競売にかけると、手数料などで1万円以上かかり、手間も大変です。これでは割に合いません(←正当な理由)。

そこでBさんは、民法354条の手続きをとることにしました。

BさんはAさんに「裁判所に申し立てて、ゲーム機を弁済に充ててもらう手続きをします」と通知します。

Bさんは裁判所に請求し、裁判所はこれを認め、鑑定人を選任します。

鑑定人は、そのゲーム機の価値を「4万円」と評価しました。

裁判所は「Bさんはこのゲーム機の所有権を取得し、弁済に充当することを許可する」と決定します。

結果

Bさんはゲーム機の所有者になります。

Aさんの3万円の借金は消滅します。そして、ゲーム機の価値(4万円)が借金額(3万円)を上回っているので、Bさんはその差額である1万円をAさんに支払う必要があります。

★不動産質権には使えるか?

【結論】使えません。

この条文は動産質権の章に置かれており、不動産質権の実行には適用されません。

不動産は価値が高く、権利関係も複雑なため、必ず民事執行法に定められた厳格な競売手続きによらなければなりません。

第三百五十五条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

一つの動産に複数の質権が設定された場合、早い者勝ち。つまり、先に設定された質権が、後に設定された質権よりも優先されるというルールです。

この条文の趣旨

取引の安全と予測可能性の確保です。

不動産であれば登記の順番で優劣が決まりますが、動産には登記のような公示制度がありません。

そのため、誰が優先するのかについての明確なルールがないと、債権者間で混乱が生じ、動産を担保にお金を貸すことをためらうようになってしまいます。

そこで、民法は**「時間的に先に成立した権利を優先させる」という、最もシンプルで分かりやすい基準を採用しました。

これにより、質権者は自分の順位を予測でき、安心して取引を行うことができます。これは先順位主義や優先主義**と呼ばれる物権法の基本原則の表れです。

覚えるべき法律用語

設定の前後(せっていのぜんご):

質権設定契約と目的物の引渡しが完了し、質権が有効に成立した時点の先後(時間的な順番)を意味します。

具体例

Aさんは、家宝である**アンティーク時計(価値30万円)**を所有しています。

4月1日: Aさんは、Bさんから20万円を借り、この時計を担保として質権を設定しました。Bさんは時計を預かりました(1番質権の設定)。

5月1日: Aさんは、Bさんに「この時計をCさんへの借金の担保にもしたいので、Cさんのためにも預かっておいてほしい」と頼み、Bさんは承諾しました。

これに基づき、AさんはCさんから10万円を借り、同じ時計に質権を設定しました(2番質権の設定)。

その後、Aさんがどちらの借金も返せなくなったため、時計は競売にかけられ25万円で売れました。

結果

Bさん(1番質権者): 設定が先なので、売却代金25万円から、まず20万円全額の弁済を受けます。

Cさん(2番質権者): Bさんが受け取った後の残額(25万円 – 20万円 = 5万円)から弁済を受けます。

したがって、Cさんは貸した10万円のうち5万円しか回収できません。

★そもそも一つの動産に複数の質権は成立するのか?

直接の引渡しではなく、観念的な引渡し方法によってのみ可能

代理占有(だいりせんゆう)方式:

質権設定者(Aさん)が、1番質権者(Bさん)を代理人として、2番質権者(Cさん)のために占有させるという形式をとる方法です。

上記の具体例がこれにあたります。Bさんは「自分は1番質権者として、かつCさんの占有代理人として時計を預かる」という意思で占有を続けることになります。

指図による占有移転(さしずによるせんゆういてん)方式:

質権設定者(Aさん)が、第三者(倉庫業者など)に物を預けている場合に、「これからは1番質権者Bさんのために占有してください」と指示し、さらに後日、「Bさんの権利を害さない範囲で、2番質権者Cさんのためにも占有してください」と指示を重ねることで設定する方法です。

第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条)

第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

不動産を担保にとった債権者(不動産質権者)は、その不動産を通常のやり方で自ら使ったり、他人に貸して賃料を得たりすることができる、というルールです。

この条文の趣旨

担保不動産の有効活用と債権回収の円滑化にあります。

債権者がただ占有しているだけで、その不動産を全く利用しないのは社会経済的に見て大きな損失です。

不動産質権者にその不動産の使用・収益を認めることで、

不動産の価値を活かす: 物件を遊ばせておく無駄を防ぎます。

債権の弁済を促す: 得られた賃料などの収益を、借金の利息や元本の支払いに充当させることができます(民法358条1項)。これにより、競売という最終手段に頼らずとも、債権を回収できる道が開かれます。

債務者にとっても借金が減っていくメリットがあり、双方にとって合理的な制度と言えます。

覚えるべき法律用語

不動産質権(ふどうさんしちけん):

土地や建物などの不動産を目的物とする質権のこと。動産の質権と同様に、目的物の占有を債権者に移す必要があります。

用法に従い(ようほうにしたがい):

その不動産の性質によって通常予定されている使用方法に従って、という意味です。

目的物が居住用の建物であれば住むこと、農地であれば耕作することがこれにあたります。

建物を故意に破壊したり、農地を駐車場にしたりすることは許されません。

債権者には目的物を適切に管理する義務(善管注意義務)が課せられています。

具体例

Aさんは、Bさんから2,000万円を借りました。

その担保として、Aさんは自分が所有する**賃貸アパート(全6室)**に不動産質権を設定し、その建物の管理をBさんに任せました。

この場合、Bさん(不動産質権者)は民法356条に基づき、以下のことができます。

使用: アパートの空いている一室に、Bさん自身が住む。

収益: 他の入居者から毎月の家賃を徴収する。

Bさんは、徴収した家賃を自分の懐に自由に入れてよいわけではありません。

そのお金は、まずAさんへの貸付金2,000万円の利息の支払いに充て、それでも余りがあれば元本の支払いに充てなければなりません。

これにより、Aさんの借金は毎月少しずつ減っていくことになります。

★不動産質権VS抵当権

実務では、抵当権が多い。

不動産質権の最大の特徴は、条文にある通り**「使用収益権」です。

しかし、この権利は目的物の「占有」とセットになっています。

この「占有・管理の負担(管理コスト・手間が大きい、固定資産税の支払義務も)」**こそが、不動産質権が利用されない根本的な原因です。

*抵当権であれば、債権者の継続的な管理コストは、登記だけでよい。

(不動産質権者による管理の費用等の負担)

第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

(不動産質権者による利息の請求の禁止)

第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

(設定行為に別段の定めがある場合等)

第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

(不動産質権の存続期間)

第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

(抵当権の規定の準用)

第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条)

(権利質の目的等)

第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。

2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

第三百六十三条 削除

(債権を目的とする質権の対抗要件)

第三百六十四条 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

第三百六十五条 削除

(質権者による債権の取立て等)

第三百六十六条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

4 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

第三百六十七条及び第三百六十八条 削除

第十章 抵当権

第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条)

第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

抵当権とは、借金のカタとして提供された不動産を、所有者がそのまま使い続けながら、万が一返済が滞った場合には、その不動産を競売にかけた代金から他の誰よりも優先的にお金を回収できる権利です。

この条文の趣旨

不動産の価値を最大限に活用し、大規模な金融を円滑にすることにあります。

もし、不動産を担保に入れるたびに、(不動産質権のように)その不動産を債権者に明け渡さなければならないとしたら、

誰も自宅を担保にお金を借りたり、工場を担保に設備投資をしたりできなくなってしまいます。

そこで、**「占有を移転しない(=所有者が使い続けられる)」**という画期的な仕組みを認めることで、

債務者(所有者): 生活や事業の基盤を失うことなく、不動産の価値を資金調達に活かせる。

債権者(銀行など): 面倒な不動産の管理をすることなく、登記によって確実な担保を確保できる。

という、当事者双方にとって非常にメリットの大きい、近代的な担保制度を実現しています。

覚えるべき法律用語

抵当権設定者(ていとうけんせっていしゃ):

自己の不動産に抵当権を設定した人。

通常は債務者本人ですが、親などの第三者である場合もあります。

物上保証人(ぶつじょうほしょうにん):

条文中の「第三者」のこと。自分は借金をしていないのに、他人の借金のために自分の不動産を担保として提供した人。

(例:子の事業資金のために、親が自分の土地に抵当権を設定するケース)

抵当権者(ていとうけんじゃ):

抵当権を持つ債権者。

典型的には、住宅ローンを融資する銀行など。

第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

(留置権等の規定の準用)

第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条)

第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

(抵当権の順位の変更)

第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

(抵当権の被担保債権の範囲)

第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

(抵当権の処分)

第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

(抵当権の処分の対抗要件)

第三百七十七条 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

(代価弁済)

第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

(抵当権消滅請求)

第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

(抵当権消滅請求の時期)

第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

(抵当権消滅請求の手続)

第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)

三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

(債権者のみなし承諾)

第三百八十四条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。

一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。

二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。

三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。

四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第五号の謄本が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。

(競売の申立ての通知)

第三百八十五条 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

(抵当権消滅請求の効果)

第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。

(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)

第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

(法定地上権)

第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

(抵当地の上の建物の競売)

第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。

2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。

(抵当不動産の第三取得者による買受け)

第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

第三百九十二条

(同時配当)

債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。

2 (異時配当)

債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。

1つの貸付金(債権)のために、複数の不動産にまとめて抵当権を設定(共同抵当)した場合、不動産の売却代金を関係者で分配(配当)する際の公平なルールを定めた条文です。

条文の趣旨

「後順位抵当権者」の利益を保護し、公平を図る

覚えるべき法律用語

共同抵当(きょうどうていとう):

同一の債権を担保するために、複数の不動産の上に設定された抵当権のことです。

配当(はいとう):

競売によって不動産が売却された後、その売却代金を、法律上の優先順位に従って各債権者に分配することです。

按分(あんぶん):

ある基準(この条文では各不動産の価額)に応じて、金額などを比例配分することです。

代位(だいい):

ある人が持っていた権利を、別の人がその人に代わって行使できるようになることです。

ここでは、後順位抵当権者が、先順位抵当権者の権利を借りて使うようなイメージです。

同時配当(第1項):

複数の担保不動産のすべてが同時に売却され、その売却代金をまとめて一度に分配することです。

異時配当(第2項):

複数の担保不動産が、別々のタイミングで一つずつ売却され、その都度、代金が分配されることです。

具体例

Aさん: 債務者

B銀行: 6,000万円を貸した先順位の共同抵当権者

Cさん: Aさんの甲土地(価値4,000万円)の後順位抵当権者(債権額1,000万円)

Dさん: Aさんの乙土地(価値8,000万円)の後順位抵当権者(債権額2,000万円)

B銀行は、Aさんへの6,000万円の貸付の担保として、甲土地と乙土地の両方に抵当権を設定しました(共同抵当)。

ケース1:同時配当(第1項)

甲土地と乙土地が同時に競売され、合計1億2,000万円の代金が配当される場合。

B銀行の債権の按分

甲土地の負担分: 6,000万円 × (4,000万 / 1億2,000万) = 2,000万円

乙土地の負担分: 6,000万円 × (8,000万 / 1億2,000万) = 4,000万円

各後順位抵当権者がもらえる額

Cさん: 甲土地の売却代金4,000万円 – B銀行の負担分2,000万円 = 残り2,000万円。Cさんの債権は1,000万円なので全額回収できます。

Dさん: 乙土地の売却代金8,000万円 – B銀行の負担分4,000万円 = 残り4,000万円。Dさんの債権は2,000万円なので全額回収できます。

ケース2:異時配当(第2項)

Cさんにとって不運なことに、甲土地だけが先に競売され、4,000万円で売れました。

第1段階: B銀行は、甲土地の代金4,000万円から、自身の債権6,000万円のうち4,000万円全額を回収します。

この時点で、Cさんはもらえるお金が全くなく、ゼロです。

第2段階(Cさんの代位): Cさんはこのままでは納得できません。そこで第2項の出番です。

Cさんは考えます。「もし同時配当だったら、B銀行は乙土地から4,000万円を回収できたはずだ。」

そこでCさんは、この4,000万円の範囲内で、B銀行に代わって乙土地の抵当権を行使できるようになります。

(ただしCさんの債権は1,000万円なので、代位できるのは1,000万円まで)

結末: その後、乙土地が8,000万円で売却されました。

まずB銀行が、残りの債権2,000万円(6,000万 – 4,000万)を回収します。

次に、Cさんが代位権を行使して、自分の債権1,000万円を回収します。

最後に、Dさんが残りの5,000万円から、自分の債権2,000万円を回収します。

結果として、CさんもDさんも、同時配当のケースと同じく全額回収でき、公平が保たれました。

(共同抵当における代位の付記登記)

第三百九十三条 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

(抵当不動産以外の財産からの弁済)

第三百九十四条 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。

2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)

第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者

二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条)

(抵当権の消滅時効)

第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)

第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

(抵当権の目的である地上権等の放棄)

第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二)

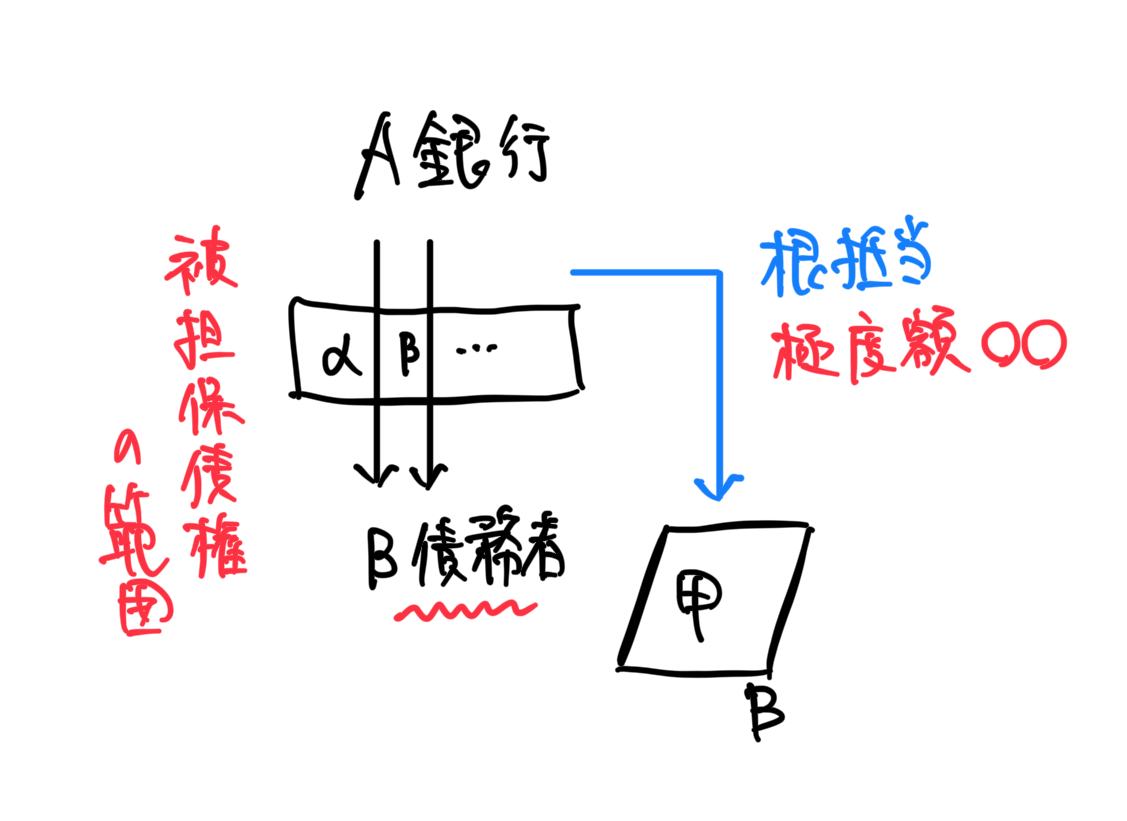

第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

第三百九十八条の三

根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

2 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。

一 債務者の支払の停止

二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て

三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え

第三百九十八条の四

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

第三百九十八条の五

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

(根抵当権の元本確定期日の定め)

第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。

2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。

4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)

第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。

2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。

3 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。

4 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。

(根抵当権者又は債務者の相続)

第三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。

4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

(根抵当権者又は債務者の合併)

第三百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

3 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。

4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

5 第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。

(根抵当権者又は債務者の会社分割)

第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。

(根抵当権の処分)

第三百九十八条の十一 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。

2 第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。

第三百九十八条の十二

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。

3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

条文の趣旨

根抵当権者(銀行など)の営業上の都合と、根抵当権設定者の保護という2つの側面のバランスを取ることを目的としています。

覚えるべき法律用語

元本の確定(がんぽんのかくてい):

根抵当権の「根」が取れるイメージのイベントです。

これ以降は、その時点で存在する借金の額で担保する金額が固定され、根抵当権は普通の抵当権と同じような性質に変わります。

具体例

A銀行: X社と継続的に取引している銀行(根抵当権者)

X社: 工場を所有する会社(根抵当権設定者)

B銀行: A銀行から根抵当権を譲り受ける銀行

A銀行は、X社との継続的な運転資金の貸付取引を担保するため、X社の工場に極度額1億円の根抵当権を設定しています。

ケース1:全部譲渡(1項)

A銀行が事業再編のため、X社向けの貸付部門をB銀行に売却することにしました。

A銀行は、X社から**「根抵当権をB銀行に譲渡してもいいですよ」という承諾**を得て、極度額1億円の根抵当権を丸ごとB銀行に譲渡しました。

今後は、B銀行がX社の工場に対して極度額1億円の根抵当権を持つことになります。

ケース2:分割譲渡(2項・3項)

A銀行は、X社への貸付リスクを少し減らしたいと考えました。

そこでA銀行は、X社の承諾を得て、もともと1つだった極度額1億円の根抵当権を、**「A銀行の極度額7000万円の根抵当権」と「譲渡用の極度額3000万円の根抵当権」**の2つに分割しました。

そして、分割した3000万円の根抵当権をB銀行に譲渡しました。

*B銀行からすると、A銀行の持っていた抵当権の「順位」を引き継げる点にある。分割譲渡の場合、すでにA銀行が行った審査や評価をベースにできるため、手続きをよりスムーズかつ低コストで進められるという側面もあります。

結果として、X社の工場には、A銀行の7000万円の根抵当権と、B銀行の3000万円の根抵当権という、2つの独立した根抵当権が設定されている状態になります。

★分割譲渡が実務でよく使われる場面

シンジケートローン(協調融資)

巨額の融資を一行で行うのが難しい場合、複数の金融機関が団結して(シンジケート団を組んで)融資を行います。

その際、担保となる根抵当権を一行が代表して設定し、後から各銀行の融資額に応じて分割譲渡する、という手法が用いられます。

事業再編やリスク分散

ある銀行が特定企業への与信(貸付残高)を減らしてリスクを分散したいと考えた際に、その貸付債権の一部と担保権(根抵当権)の一部をセットで他の銀行に売却する、という場面で利用されます。

★債権譲渡と根抵当権譲渡は一体不可分のパッケージとして扱われる。

銀行間の取引(現実)においては、B銀行の立場からすれば「担保(根抵当権)がないなら、A銀行から貸付債権だけを買い取るメリットはない」と考えるのが通常です。

そのため、実務上の取引では、A銀行がB銀行に「当行がX社に貸している債権のうち3000万円分を買い取ってくれませんか」と持ちかける。

B銀行は「では、その担保である根抵当権も3000万円分譲渡してくれるなら買い取ります」と交渉する。

両行が合意し、債務者X社の承諾も得た上で、「貸付債権の譲渡手続き」と「根抵当権の分割譲渡手続き」を事実上一体(セット)のものとして同時に進める。

理論上: 債権譲渡と根抵当権譲渡は別々の手続き。

現実の取引上: この2つの手続きは一体不可分のパッケージ

第三百九十八条の十三

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

★「分割譲渡」と「一部譲渡」の比較

分割譲渡(398条の12)は、根抵当権を2つに分ける

一部譲渡(398条の13)は、1つの根抵当権を共有し、1つの極度額に対する持分を持つ。

この条文の趣旨・利用場面

巨額の融資を複数の銀行が共同で行う**シンジケートローン(協調融資)**などで特に有効です。

参加する銀行団が、1つの根抵当権を共有することで、足並みをそろえて担保権を実行するなど、協力関係を保ちやすくなります。

(根抵当権の共有)

第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

(共同根抵当)

第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

(共同根抵当の変更等)

第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

(累積根抵当)

第三百九十八条の十八 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

(根抵当権の元本の確定請求)

第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。

2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

(根抵当権の元本の確定事由)

第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。

二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。

三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。

四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。

2 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。

(根抵当権の極度額の減額請求)

第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。

(根抵当権の消滅請求)

第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。

2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。

3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。

非典型担保物権

非典型担保物件とは、

条文はないが、判例によって効力が認められているもの。

譲渡担保

債権担保のために、物の所有権を、形式上債権者に移転しつつ、債務者が使用・収益できる制度

所有権留保

所有権留保とは、

売主は買主に、目的物の引き渡しを終えつつ、支払いが完済されるまで、所有権を留保する制度をいう。

仮登記担保

金銭債権の担保のためになされる代物弁済の予約のこと。

(もし、支払が債務不履行となった場合、代わりに何か物で支払うという担保契約)

-120x120.jpg)

.jpg)

.png)