★時効は頻出単元★

司法書士試験では、民法は〇✕の選択肢での出題しかされないので、そのすべてを学習する必要はない。

①条文を読んで、そのイメージや理由がわかるように。

②条文の論点も把握すること。

この2点につきる。

民法(全5編1050条)の条文目次

#### **第1編 総則**

* **第1章** 通則

* **第2章** 人

* 第1節 権利能力

* 第2節 意思能力

* 第3節 行為能力

* 第4節 住所

* 第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告

* **第3章** 法人

* **第4章** 物

* **第5章** 法律行為

* 第1節 総則

* 第2節 意思表示

* 第3節 代理

* 第4節 無効及び取消し

* 第5節 条件及び期限

* **第6章** 期間の計算

* 第1節 総則

* 第2節 取得時効

* 第3節 消滅時効

#### **第2編 物権**

* **第1章** 総則

* **第2章** 占有権

* 第1節 占有権の取得

* 第2節 占有権の効力

* 第3節 占有権の消滅

* 第4節 準占有

* **第3章** 所有権

* 第1節 所有権の限界

* 第2節 所有権の取得

* 第3節 共有

* **第4章** 地上権

* **第5章** 永小作権

* **第6章** 地役権

* **第7章** 留置権

* **第8章** 先取特権

* 第1節 総則

* 第2節 先取特権の種類

* 第3節 先取特権の効力

* **第9章** 質権

* 第1節 総則

* 第2節 動産質

* 第3節 不動産質

* 第4節 権利質

* **第10章** 抵当権

* 第1節 総則

* 第2節 抵当権の効力

* 第3節 抵当権の消滅

* 第4節 根抵当

#### **第3編 債権**

* **第1章** 総則

* 第1節 債権の目的

* 第2節 債権の効力

* 第3節 多数当事者の債権及び債務

* 第4節 債権の譲渡

* 第5節 債権の消滅

* **第2章** 契約

* 第1節 総則

* 第2節 贈与

* 第3節 売買

* 第4節 交換

* 第5節 消費貸借

* 第6節 使用貸借

* 第7節 賃貸借

* 第8節 雇用

* 第9節 請負

* 第10節 委任

* 第11節 寄託

* 第12節 組合

* 第13節 終身定期金

* 第14節 和解

* **第3章** 事務管理

* **第4章** 不当利得

* **第5章** 不法行為

#### **第4編 親族**

* **第1章** 総則

* **第2章** 婚姻

* 第1節 婚姻の成立

* 第2節 婚姻の効力

* 第3節 夫婦財産制

* 第4節 離婚

* **第3章** 親子

* 第1節 実子

* 第2節 養子

* **第4章** 親権

* 第1節 総則

* 第2節 親権の効力

* 第3節 親権の喪失

* **第5章** 後見

* 第1節 後見の開始

* 第2節 後見の機関

* 第3節 後見の事務

* 第4節 後見の終了

* **第6章** 保佐及び補助

* 第1節 保佐

* 第2節 補助

* **第7章** 扶養

#### **第5編 相続**

* **第1章** 総則

* **第2章** 相続人

* **第3章** 相続の効力

* 第1節 総則

* 第2節 相続分

* 第3節 遺産の分割

* **第4章** 相続の承認及び放棄

* 第1節 総則

* 第2節 相続の承認

* 第3節 相続の放棄

* **第5章** 財産分離

* **第6章** 相続人の不存在

* **第7章** 遺言

* 第1節 総則

* 第2節 遺言の方式

* 第3節 遺言の効力

* 第4節 遺言の執行

* 第5節 遺言の撤回

* **第8章** 配偶者の居住の権利

* 第1節 配偶者居住権

* 第2節 配偶者短期居住権

* **第9章** 遺留分

* **第10章** 特別の寄与

民法>総則>時効のまとめ

* **第7章** 時効

* 第1節 総則

* 第2節 取得時効

* 第3節 消滅時効

民法>総則>時効>総則(144条~)

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

「時効が完成しても、『時効を使います!』と宣言(援用)しない限り、その利益は受けられない」**というルール

◎条文の趣旨

時効が完成したからといって、義務を負っている人(債務者など)が必ずしもその利益を受けたいとは限りません。

時効によって利益を受けるかどうかは個人の意思に委ねるべきである(私的自治の原則)、という考えが根底にあります。

◎覚えるべき法律用語

援用(えんよう):

時効が完成したことによる利益を享受するという意思表示のこと。

具体的には、裁判で「時効を援用します」と主張したり、相手方に内容証明郵便で「時効を援用します」と通知したりします。

援用権者(えんようけんじゃ):

時効を援用できる人のこと。

物上保証人:

他人の債務のために自分の財産を担保に入れた人。

債務が消滅すれば、自分の財産を取り戻せるため。

第三取得者:

債務者の不動産に抵当権が付いているのを知りながら、その不動産を買い受けた人など。

◎具体例

Aさん(債権者)は、2018年8月20日にBさん(債務者)に100万円を貸し、返済日は2020年8月20日と定めました。

しかし、Bさんは返済せず、Aさんも特に請求しませんでした。

債権の消滅時効は、権利を行使できる時から5年です。

そのため、2025年8月20日を過ぎると、消滅時効が完成します。

2025年9月1日、AさんがBさんを訴え、100万円の返還を求めました。

Bさんが法廷で何も言わない場合

裁判官は「もう5年以上経っているな」と気づいていても、職権で時効を適用することはできません。

Bさんが「時効の援用」をしない限り、裁判所はAさんの請求を認め、Bさんに支払いを命じます。

Bさんが法廷で「時効を援用します」と主張した場合

Bさんがこの一言を主張すれば、裁判所は時効が完成していることを認め、Aさんの請求を棄却します。

結果として、Bさんは100万円を返済する法的な義務を免れます。

★援用の効果は相対的

例えば、主たる債務者と保証人がいる場合に、保証人だけが時効を援用しても、その効果は保証人にしか及びません。

主たる債務者の債務は、彼自身が援用しない限り消滅しないのが原則です。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 裁判上の請求

二 支払督促

三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停

四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2 (裁判上の請求等による時効の更新)

前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

「裁判などを起こしている間は時効の進行をストップさせ(完成猶予)、勝訴判決が確定すれば時効期間をゼロからリセットできる(更新)」**というルール

条文の趣旨

訴訟などの法的手続きを通じて正当に権利を行使している人の権利が、その手続きの途中で時効により消滅してしまうのは不合理です。

権利者が裁判などのアクションを起こしている間は、時効が完成しないように保護し(完成猶予)、さらにその権利が判決によって法的に確定した場合には、時効期間をリセットして、権利の実現をより確実に保障する(更新)ことを目的

覚えるべき法律用語

時効の完成猶予(じこうのかんせいゆうよ):

時効期間の進行が一時的にストップすること。「タイマーの一時停止」のイメージです。猶予事由がなくなれば、残りの期間が再び進行を始めます。

時効の更新(じこうのこうしん):

それまで経過した時効期間が全てリセットされ、新たにゼロから時効期間がスタートすること。「タイマーのリセット」のイメージです。

条文構造(請求原因・抗弁)と効果

請求原因(原告の主張):

「貸した金を返せ」

抗弁(被告の反論):

「その債権は5年の時効期間が経過しているので消滅した。時効を援用する」

再抗弁(原告の再反論):

「時効期間が経過する前に訴訟を提起した(147条1項1号)ので、時効の完成は猶予されている。そして、勝訴判決が確定した(147条2項)ので、時効は更新された。だからあなたの時効の主張は認められない」

効果:

完成猶予の効果: 訴訟などを起こすと、その手続きが終わるまで時効は完成しません。

更新の効果: 勝訴判決が確定すると、手続き終了時(判決確定時)から新たに時効が進行を開始します。

具体例:完成猶予 → 更新 のケース

BさんはAさんから借りた100万円の返済日(2020年9月30日)を過ぎても返済しませんでした。この債権の消滅時効は5年(民法第166条第1項第1号)なので、何もしなければ2025年9月30日に完成します。

アクション:

Aさんは、時効完成直前の2025年9月15日に、Bさんに対して貸金返還請求訴訟を提起しました。

完成猶予の効果:

訴訟を提起した2025年9月15日の時点で、時効の進行は**ストップ(完成猶予)**します。たとえ裁判が長引いて2025年9月30日を過ぎても、時効は完成しません。

裁判の確定:

裁判の結果、2026年10月20日にAさん勝訴の判決が確定しました。

更新の効果:

判決が確定した**2026年10月20日から、新たに時効が進行を開始(更新)**します。

それまでの約5年間の経過はリセットされます。

ポイント: 判決で確定した権利の時効期間は、原則として10年になります(民法169条1項)。

したがって、Aさんは2036年10月20日まで、この判決に基づいて強制執行などを行うことができます。

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

一 強制執行

二 担保権の実行

三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売

四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

第147条(裁判上の請求など)は、まだ確定していない権利を「確定させる」**ための手続きについて定めています。

第148条(強制執行など)は、すでに確定した権利を「実現(回収)する」**ための手続きについて定めています。

「勝訴判決を得た後、差し押さえなどの強制執行手続きをしている間は時効が止まり(完成猶予)、その手続きが終われば時効がリセットされる(更新)」**という、権利実現のためのルールです。

条文の趣旨

裁判で勝訴しても、相手が任意にお金を支払ってくれるとは限りません。

相手の財産を差し押さえる「強制執行」などの手続きが必要になる場合があります。

しかし、これらの手続きは時間がかかることも少なくありません。

強制執行の途中で判決の時効(10年)が完成してしまっては、権利者が報われません。

そこで、権利の実現に向けて具体的な行動(強制執行など)をとっている権利者を保護するため、その手続き中は時効の完成を「猶予」し、手続きが終了した時点で時効期間を「更新」してリセットさせることにしたのです。

覚えるべき法律用語

財産開示手続(ざいさんかいじてつづき):

債務者に裁判所へ出頭させ、自身の財産状況について陳述させる手続き。

債権者が差し押さえるべき財産を見つけるために利用します。

条文構造(請求原因・抗弁)と効果

請求原因(原告の主張):

「10年以上前に確定した判決に基づき、まだ支払われていない残金を支払え」

抗弁(被告の反論):

「判決の確定から10年以上が経過しているので、債権は時効消滅した。時効を援用する」

再抗弁(原告の再反論):

「10年の時効期間が経過する前に、あなたの不動産に対して強制執行(競売)の申立てをした(148条1項1号)。これにより時効の完成は猶予され、その手続きが終了した時に時効は更新された。したがって、時効は完成していない」

効果:

完成猶予の効果: 強制執行などの申立てをすると、その手続きが終了するまで時効は完成しません。

更新の効果: その手続きが(申立ての取下げなどを除いて)正規に終了した時から、新たに時効が進行を開始します。

具体例:完成猶予 → 更新 のケース

AさんはBさんに対する1000万円の貸金請求訴訟で勝訴し、その判決が2025年10月1日に確定しました。

判決で確定した債権の時効は10年なので、何もしなければ2035年10月1日に時効が完成します。

アクション:

Bさんが支払わないため、Aさんは時効完成が迫った2035年9月1日に、Bさん所有の土地を差し押さえる強制執行(強制競売)を申し立てました。

完成猶予の効果:

申立てをした2035年9月1日の時点で、10年の時効の進行は**ストップ(完成猶予)**します。競売手続きが長引いても時効は完成しません。

手続きの終了:

競売が実施され、買受人への売却が完了し、配当手続きが2036年12月1日に終了しました。

更新の効果:

手続きが終了した**2036年12月1日から、新たに10年の時効が進行を開始(更新)**します。

もし競売代金で回収しきれなかった残金があれば、Aさんはそこから10年間、さらに別の方法で回収を図ることができます。

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

一 仮差押え

二 仮処分

「本格的な訴訟の前に、相手の財産を仮に差し押さえるなどの保全手続きをすれば、時効の完成を6ヶ月間だけ引き延ばせる」**というルール

条文の趣旨

時効完成が目前に迫っているものの、今すぐ本格的な訴訟を起こす準備ができていない、といった場合があります。

また、訴訟を起こしても、その間に相手が財産を隠したり処分したりしてしまっては、勝訴判決を得ても意味がありません。

そこで、まず相手の財産を動かせないように**「仮差押え」などの保全手続き**をとることがあります。

この条文は、このような権利保全のために具体的な行動を起こした債権者を保護するため、一定期間(6ヶ月)だけ時効の完成を猶予(ストップ)させることを認めたものです。

ただし、これらはあくまで**「仮」の暫定的な手続き**であるため、訴訟(第147条)や強制執行(第148条)のような、時効をリセット(更新)するほどの強力な効果は認められていません。

覚えるべき法律用語

仮差押え(かりさしおさえ):

金銭債権を保全するために、判決を得る前に、債務者の財産を暫定的に差し押さえて、勝手に処分できないようにする手続きのこと。

「財産の現状維持」を目的とします。

仮処分(かりしょぶん):

金銭債権以外の権利(例:建物の明渡請求権など)を保全するために、現状の維持や仮の地位を定める裁判所による暫定的な命令のこと。

(例:争いのある土地の売却を禁じる仮処分)

条文構造(請求原因・抗弁)と効果

請求原因(原告の主張):

「貸した金を返せ」

抗弁(被告の反論):

「その債権は時効期間が経過したので消滅した。時効を援用する」

再抗弁(原告の再反論):

「時効期間が経過する前に、あなたの預金に対して仮差押えの手続きをとった(149条1号)。その手続きが終了した時から6ヶ月は時効の完成が猶予されるので、時効はまだ完成していない」

効果:

仮差押え・仮処分の手続きが終了した時から6ヶ月を経過するまでの間、時効は完成しません。この条文による効果は**「完成猶予」のみ。

催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

催告をすれば、6ヶ月間、時効の完成を待ってもらえる制度です。

ただし、1回限りの切り札です。

条文の趣旨

権利者の保護と手続の簡便性、債務者の地位のバランスにあります。

権利者の保護:

時効完成が間近に迫っているが、訴訟などの正式な手続きを取る時間がない場合に、権利者が簡単な「催告」という方法で、ひとまず時効完成を阻止する機会を与えるものです。

手続の簡便性:

訴訟などに比べて、内容証明郵便などで「支払ってください」と通知するだけで良いため、非常に簡便な方法で時効の完成を猶予させることができます。

覚えるべき法律用語

催告(さいこく):

相手方に対して、一定の行為(この場合は借金の返済など)をするように請求する意思の通知のことです。

法律上は「裁判外の請求」とも言います。

特別な形式は不要ですが、証拠を残すために内容証明郵便がよく利用されます。

時効の完成猶予(じこうのかんせいゆうよ):

時効期間の進行は止まらないものの、一定の期間が経過するまでは時効が完成しなくなる、という制度です。

「時効の更新(リセット)」とは区別されます。

条文構造(請求原因と抗弁)

この条文は、債務者(お金を借りた側など)が「もう時効だから払わない!」(消滅時効の援用)と主張してきた場面で、債権者(お金を貸した側など)が反論として使うことが多いです。

債務者の主張(主たる請求原因):

債権が発生したこと

本来の時効期間(例:5年)が経過したこと

時効を援用すること

債権者の反論(再抗弁):

時効期間が満了する前に、催告をしたこと

催告から6ヶ月以内に、訴訟の提起などの正式な時効完成猶予・更新事由(民法147条)を発生させたこと

条文の効果:

催告をすると、その時から6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。

この6ヶ月の間に、訴訟の提起、支払督促、強制執行などの裁判上の請求等を行うことで、時効の完成はさらに猶予され、最終的に判決が確定すれば時効は更新(リセット)されます(新たに10年となります)。

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 その合意があった時から一年を経過した時

二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

時効完成が迫っているときに、当事者間で「話し合いをしましょう」と書面で合意すれば、原則1年間、時効の完成を待ってもらえる制度

必ず「書面」

「催告との併用不可」3項:「催告」か「協議合意」か最初に選んだルートで乗り換えができない

「再合意は可能だが5年の上限あり」2項

条文の趣旨

この条文の趣旨は、裁判外での柔軟な紛争解決(ADR)の促進にあります。

当事者が安心して話し合いに専念できるよう、「書面による合意」という明確な形で、一時的に時効の完成をストップさせる制度が作られました。

条文の典型例

A社(債権者・システム開発会社)

B社(債務者・クライアント)

A社はB社に業務システムを納品し、2000万円の代金債権が発生しました。支払期限は2025年9月30日で、時効完成日は2030年9月30日です。

しかし、納品したシステムに不具合があるとしてB社は支払いを拒否。両社は解決策を探るため、協議を続けていました。

時効完成が迫る2030年9月15日に、両社は「本件システム代金債権について、引き続き協議を行う」という内容の合意書に署名・押印しました。

この合意により、時効の完成は猶予されます。では、いつまで猶予されるのでしょうか?

ケース1(原則:1項1号)

その後も特に進展なく時間が過ぎた場合、時効の完成は合意があった時(2030年9月15日)から1年間猶予され、新しいタイムリミットは2031年9月15日となります。

2項により、タイムリミットが迫った2031年9月10日に、再度書面で協議の合意をすれば、さらにそこから1年間(2032年9月10日まで)猶予期間を伸ばせます。

ただし、この延長には上限があります。本来の時効完成日(2030年9月30日)から通算して最大5年までです。つまり、何度延長を繰り返しても、2035年9月30日が最終的なデッドラインとなり、それ以降は延長できません。

ケース2(期間を定めた場合:1項2号)

もし合意書に「協議期間は本合意の日から6ヶ月間とする」と定めていた場合、猶予期間は6ヶ月となり、タイムリミットは2031年3月15日となります。

ケース3(協議を打ち切った場合:1項3号)

2030年12月1日に、B社からA社へ「これ以上の協議は無意味なので打ち切ります」という内容の書面(Eメールでも可)が届いた場合、その通知の時から6ヶ月間猶予され、タイムリミットは2031年6月1日となります。

3項催告との併用禁止の具体例

Aさん(債権者)が Bさん(債務者)に100万円を貸している。

この債権の本来の時効完成日は、2025年9月30日とする。

NGパターン①:「催告」の後に「協議合意」をする(3項前段)

【具体的な流れ】

催告をする(2025年9月20日)

時効完成まであと10日と迫ったAさんは、まず手軽な催告(内容証明郵便の送付)をしました。

効果:この催告により、時効の完成は6ヶ月間猶予されます。

新しいタイムリミット:本来の2025年9月30日からではなく、催告の時(9月20日)から6ヶ月後の2026年3月20日となります。

協議の合意をする(2025年11月15日)

Aさんは「6ヶ月の猶予では短いな…。今のうちに、もっと長く時効を止められる協議の合意をしておこう」と考え、Bさんと話し合い、「協議を行う旨の合意」を書面で交わしました。

この時点は、上記の催告による猶予期間の真っ最中です。

結論 → 協議の合意は「無効」

Aさんは「これで合意の時から1年間、つまり2026年11月15日まで時効は完成しないぞ!」と期待するかもしれません。

しかし、151条3項前段の規定により、この協議の合意には時効完成猶予の効力がありません。

なぜなら、催告による猶予期間中に行われたからです。

したがって、Aさんの債権のタイムリミットは2026年3月20日のまま、一切伸びません。Aさんはこの日までに訴訟などを起こす必要があります。

NGパターン②:「協議合意」の後に「催告」をする(3項後段)

【具体的な流れ】

協議の合意をする(2025年9月20日)

AさんはBさんと話し合い、まず**「協議を行う旨の合意」を書面で**交わしました。

効果:この合意により、時効の完成は原則1年間猶予されます。

新しいタイムリミット:合意の時(9月20日)から1年後の2026年9月20日となります。

催告をする(2026年8月1日)

協議がなかなか進まず、Aさんは「念のため、催告もしておくか」と考え、Bさんに内容証明郵便で催告をしました。

この時点は、上記の協議合意による猶予期間の真っ最中です。

結論 → 催告は「無効」

この催告には、時効完成猶予の効力がありません。

なぜなら、協議合意による猶予期間中に行われたからです。

したがって、タイムリミットは2026年9月20日のまま、一切変わりません。催告をしたからといって、そこから6ヶ月伸びるようなことはありません。

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

夫婦である間は、お互いの権利に関する時効の進行が一時停止し、離婚や死別から6ヶ月間は時効が完成しなくなる制度です。

条文の趣旨

この条文の趣旨は、夫婦関係の平穏の維持にあります。

婚姻関係が続いている間は、時効の心配をせずに済むように配慮しました。

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

権利者や義務者が亡くなった場合、相続人が決まるなど状況が落ち着くまでの一定期間、時効の完成を自動的にストップさせる制度です。

条文の趣旨

相続人の保護が最大の趣旨です。

覚えるべき法律用語

婚姻の解消の時(こんいんのかいしょうのとき):

婚姻関係が法的に終了した時を指します。

具体的には、離婚(協議離婚の場合は離婚届の受理時、裁判離婚の場合は判決確定時など)または夫婦の一方の死亡の時です。

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

時効完成の直前に、地震などの災害で裁判手続きができなくなった場合、その障害がなくなってから3ヶ月間は時効の完成を待ってもらえる制度です。

条文の趣旨

権利者の責めに帰すことができない事由による不利益からの救済が趣旨です。

民法>総則>時効>取得時効(162条~)

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

他人の物でも、「自分の物だ」という意思を持って長期間使い続ければ、本当に自分の物になる制度です。(原則20年、善意無過失なら10年)

条文の趣旨

永続した事実状態の尊重

権利の上に眠る者は保護せず

立証の困難の救済

覚えるべき法律用語

「★所有の意思」とは

「自分の物」として占有していること。

逆に、「他人の物」として占有しているとは対義語の関係。

そして、占有の性質(自分の物として占有するのか、他人の物として占有するのか)は、客観的な事情から判断されるべきであり、占有者の内心の意思だけで勝手に変わるものではない、という考え方(外形主義・客観説)に基づいています。

たとえば、以下は「権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合」(185条)の具体例。

賃借人(ちんしゃくにん)

賃貸借契約に基づき、家賃を払って他人の物(土地、建物など)を借りて占有している人。

使用借主(しようかりぬし)

使用貸借契約に基づき、無償で他人の物を借りて占有している人。

受寄者(じゅきしゃ)

寄託契約に基づき、他人の物を預かって保管・占有している人。(例:倉庫業者、銀行の貸金庫)

質権者(しちけんしゃ)

質権設定契約に基づき、債務の担保として他人の物を占有している人。

後見人(こうけんにん)

被後見人の財産を管理するために占有している人。

共有者(きょうゆうしゃ)の一人

共有物全体を占有している場合、他の共有者の持分については他主占有となります。

他人の土地であると認識して占有している者

売買などで土地を取得したが、隣の土地の一部を「これは他人の土地だが、便利だから使わせてもらおう」という認識で占有している場合。

条文構造(請求原因と抗弁)

これは、占有者(原告)が、登記上の所有者(被告)に対して「時効によって私が所有者になった!」と主張する場面を想定します。

第162条1項:長期取得時効(20年)

占有者の主張(請求原因)

20年間、占有を継続したこと

占有が所有の意思に基づくものであったこと(自主占有)

※ 平穏・公然・善意は法律上推定されるため(民法186条)、占有者が自ら証明する必要はありません。ただ、「無過失」の推定はないため、2項の場合は無過失の立証責任を負う。

元の所有者の反論(抗弁)

「占有に所有の意思がなかった(あれは賃貸だったはずだ!=他主占有)」

「占有が平穏または公然ではなかった」など、推定を覆す事実を主張・立証します。

★「他人の物」しか取得できないか?

自己物であっても、取得時効は成立する。

例:A→B、A→Cという二重譲渡の場合、BはCに対して自己物の取得時効を主張できる。

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

占有している人は、法律上、良い状態で占有していると「一旦、仮定」してもらえます。

これにより、裁判での証明がとても楽になります。

条文の趣旨

占有者の立証責任の軽減が最大の趣旨です。

取得時効を主張する人が、「私は所有の意思を持っていました」「私は善意でした」「20年間一日も欠かさず占有していました」といった、内心の意思や長期間の事実をすべて証明するのは非常に困難です。

そこで、法は「占有」という客観的な事実さえ証明できれば、その他の良い事情(所有の意思、善意、平穏、公然、占有の継続)は、法律上そうであるものと「推定」し、証明の負担を軽くしてあげようと考えました。

覚えるべき法律用語

推定する:

ある事実があれば、別の事実が「一応、存在する」ものとして扱われることを意味します。ただし、相手方が反対の証拠(反証)を挙げて、その仮定を覆す(ひっくり返す)ことが可能です。

*「みなす」がありますが、こちらは反証を許さず、完全に同一のものとして扱う強力な効果を持ちます。

★ポイント

「無過失」は推定されません。

186条1項の条文をよく見ると、「所有の意思」「善意」「平穏」「公然」は推定すると書かれていますが、「無過失」の文言はありません。

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

土地の所有権だけでなく、通行権(地役権)のような権利も、長期間使い続ければ時効によって取得できる、というルールです。

条文の趣旨

所有権の取得時効(第162条)のルールの合理的拡張

つまり、

永続した事実状態の尊重

権利の上に眠る者は保護せず

立証の困難の救済

覚えるべき法律用語

所有権以外の財産権:

取得時効の対象となる代表的な権利は地役権(ちえきけん)、特に通行地役権です。その他、地上権、永小作権、質権などが挙げられます。

自己のためにする意思(じこのためにするいし):

所有権における「所有の意思」に対応する概念です。

その権利を**「正当な権利者として行使する」という意思**を指します。

例えば、単に土地所有者のご厚意や許可を得て通行しているのではなく、「自分にはここを通る権利があるのだ」という意思で通行している場合です。

権利を行使する(けんりをこうしする):

所有権における「占有」に対応する概念です。

権利の内容に応じた具体的な利用行為を指します。

通行地役権であれば「通路を継続的に通ること」、用水地役権であれば「水路から水を引き続けること」がこれにあたります。

そもそも質権とは?

民法342条

質権とは、借金のカタ(担保)として、債権者が債務者から物を受け取って保管し、もし返済がなければその物を売却するなどして、他の債権者より優先的に返済を受けることができる権利

質権のポイント

物を預かって占有する(留置的効力):

借金を返すまで、品物は返してもらえません。

優先的に返済を受けられる(優先弁済的効力):

もし債務者が破産しても、質権者は他の大勢の債権者に先駆けて、預かった品物の価値から借金を回収できます。

物の引き渡しが必須:

質権が成立するには、必ず債権者がその物を預かる(占有する)必要があります。

例:質権を時効取得するイメージ

何らかの理由で無効なはずの質権設定が、長期間続くことで有効になってしまう、という特殊なケース

Aさん: お金を貸した人(本来の質権者ではない)

Bさん: お金を借りた人(債務者)

Cさん: ある高価な壺の本当の所有者

Dさん: 泥棒

事件の発生:

DさんがCさんの家から高価な壺を盗み、それをBさんに安く売りました。Bさんはその壺が盗品とは知りませんでした。

無効な質権設定:

Bさんが事業資金として、Aさんから50万円を借りました。その際、Bさんは自分が所有者だと思っているその壺を、借金のカタとしてAさんに預けました。

AさんとBさんの間では「50万円の貸付」と「壺の質権設定」の合意があります。

しかし、Bさんは壺の真の所有者ではない(無権利者)ため、本来この質権設定契約は無効です。

Aさんは有効な質権を取得できません。

占有の開始:

Aさんは、Bさんに有効な所有権があると信じており(善意)、そう信じるについて落ち度もありませんでした(無過失)。

Aさんは、自分が正当な質権者であるという意思(自己のためにする意思)で、その壺を平穏・公然と預かり始めました(占有を開始)。

10年の経過:

Bさんは結局50万円を返済せず、Aさんは質権者として壺を預かり続けました。

そうこうしているうちに、10年の月日が経過しました。

時効取得の完成

10年が経過した時点で、民法163条(所有権以外の財産権の取得時効)の要件が満たされます。

権利の行使:

Aさんは「質権者」として壺を占有し続けた。

自己のためにする意思:

Aさんは、自分を正当な質権者だと思って占有していた。

10年・善意無過失・平穏公然:

すべての要件を満たしている。

この結果、Aさんは本来無効だったはずの、壺に対する質権を、時効によって完全に有効な権利として取得します。

ポイント

地役権の時効取得の特別ルール(民法283条)

地役権を時効取得するためには、本条の要件に加えて、民法283条の「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるもの」である必要があります。

*参考

第二百八十三条 (地役権の時効取得)

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

占有を引き継いだ人は、「自分の占有期間だけを主張する」か、「前の人の占有期間をプラスして主張する」かを選択できる、というルールです。

この条文の趣旨

主に取得時効(民法162条)を完成しやすくするため

占有期間がリセットされることなく、前の占有者の期間を合算(併合)することを認めることで、長期間にわたる占有の事実状態を尊重し、権利関係を安定させることが目的です。

占有を引き継いだ人の利益を図るための規定と言えます。

覚えるべき法律用語

承継人(しょうけいにん):

前の占有者から占有を引き継いだ人のこと。

具体的には、売買における買主、贈与における受贈者、相続における相続人などが当たります。

占有を併せて主張する(占有の併合):

自分の占有期間に、前の占有者の占有期間を足し合わせて主張すること。

瑕疵(かし):

ここでいう「瑕疵」とは、取得時効の成立を妨げたり、成立要件を厳しく(長く)したりする事情のことです。

具体的には、悪意(自分に所有権がないと知っていること)、過失、強暴、隠匿による占有などが挙げられます。

条文の効果

第1項の効果:

占有の承継人は、自分一人の占有期間では時効が完成しない場合でも、前の占有者の期間を合算して時効を完成させることができます。

第2項の効果:

占有期間の合算というメリット(良い点)を選ぶなら、前の占有者の悪意などのデメリット(悪い点)も引き継がなければならない、という効果が生じます。

具体例:瑕疵(悪意)を承継するケース

Bさんは、ある土地がAさんのものだと知りながら(悪意で)12年間占有しました。

Cさんは、その事情を知らず、Bさんが所有者だと善意無過失で信じて土地を買い、8年間占有しました。

Cさんは、自己の占有8年だけでは時効は完成しません。

そこでCさんは、Bさんの占有12年と自己の占有8年を併合して「合計20年」の占有を主張することにしました。

このとき、民法187条2項が適用され、CさんはBさんの占有期間だけでなく、Bさんの「悪意」という瑕疵も引き継ぎます。

その結果、Cさん自身の占有は善意でしたが、占有全体としては「悪意の占有」として扱われます。

悪意の場合の取得時効期間は20年です。Cさんは合計20年の占有を主張できるため、取得時効が完成します。

(結果的に、瑕疵を引き継いでも利益になるケースです)

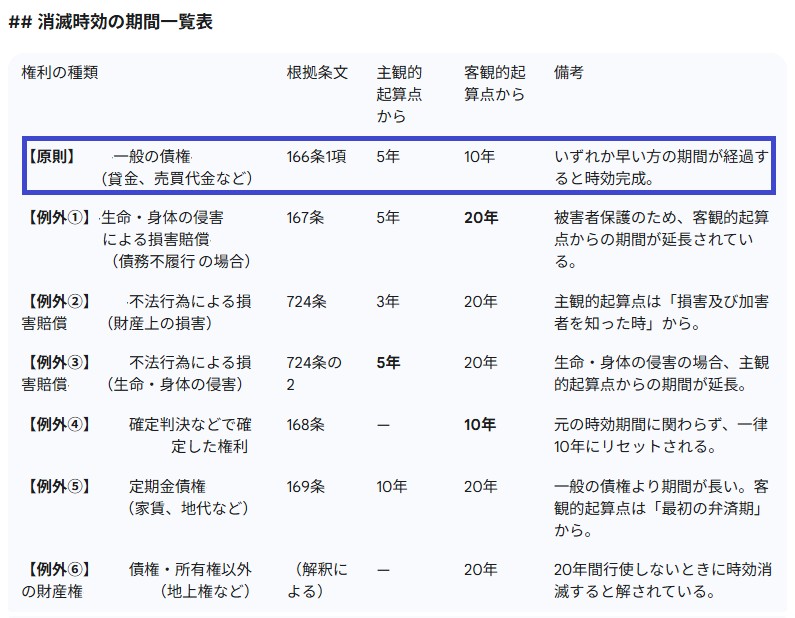

民法>総則>時効>消滅時効(166条~)

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

債権(お金を返せ、などの請求権)は、「知った時から5年」または「権利を使える時から10年」の、どちらか早い方が経過すると時効で消滅する、というルールです。

この条文の趣旨

消滅時効制度には、主に3つの趣旨があるとされています。

永続する事実状態の尊重:

長い間、権利が行使されなかったという事実状態を尊重し、法律関係を安定させるため。

権利の上に眠る者は保護せず:

自分の権利を長期間行使しないような権利者(債権者)を保護する必要はない、という考え方。

立証の困難の救済:

時間が経つと証拠が失われ、過去の事実を証明することが難しくなるため、義務を負っている側(債務者)を救済するため。

覚えるべき法律用語

債権 (さいけん):

特定の人(債務者)に対して、特定の行為(お金の支払いなど)を請求できる権利。

*2020年の改正前は、「権利を行使することができる時から10年」が原則で、職業別の短期時効(例:飲食代1年、工事代金3年)や商事時効(5年)など複雑でした。この複雑な短期時効が廃止され、現在のシンプルなルールに統一された。

権利を行使することができる時(客観的起算点):

権利の行使に法律上の障害がなくなった時。権利者がその事実を知っているかどうかは関係ありません。

例:貸金の返済期限が到来した日の翌日。

権利を行使することができることを知った時(主観的起算点):

債権者が、「権利の存在」と「それを行使できる時期が来たこと」の両方を知った時。

財産権 (ざいさんけん):

経済的な価値を持つ権利の総称。債権、所有権、地上権などが含まれます。

具体例

Aさん(債権者)は、Bさん(債務者)に100万円を貸しました。

契約日:2025年4月1日

返済期限:2027年3月31日

【時効の起算点】

客観的起算点(権利を行使することができる時)

返済期限の翌日である「2027年4月1日」

主観的起算点(権利を行使できることを知った時)

Aさんは契約時に返済期限を知っているので、同じく「2027年4月1日」

【時効完成日】

主観的起算点(2027年4月1日)から5年後 → 2032年3月31日の経過時

客観的起算点(2027年4月1日)から10年後 → 2037年3月31日の経過時

【結論】

この2つのうち、いずれか早い方の期間が経過したときに時効は完成します。

したがって、この貸金債権は 2032年3月31日 の経過をもって時効により消滅します。

第2項

「債権」と「所有権」以外の財産権(例:地上権など)は、20年間行使しないと時効によって消滅する、というルールです。

覚えるべき法律用語

債権又は所有権以外の財産権:

この条文の対象となる権利です。具体的には、以下のような物権(物を直接的に支配する権利)や、知的財産権などが挙げられます。

地上権(ちじょうけん): 他人の土地を、建物を建てたりするために使用する権利。

永小作権(えいこさくけん): 小作料を払って他人の土地で耕作や牧畜をする権利。

地役権(ちえきけん): 自分の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を利用する権利。(例:通行地役権)

担保物権: 抵当権などを除き、長期間行使されない場合は対象となりえます。

知的財産権: 特許権など。

具体例

Aさん(甲土地の所有者)

Bさん(鉄道会社)

Aさんは、自分の所有する甲土地の上に高架線を通して鉄道を敷設するため、B社との間で地上権設定契約を結びました。

しかし、B社は計画を変更し、結局その土地に全く手を付けず、高架線を建設することもありませんでした。

B社は、地上権設定契約の時から、甲土地の上に高架線を建設する権利を行使できる状態にありました。この時から20年の時効期間が進行を開始します。

B社が権利を全く行使しないまま20年が経過しました。

この場合、Aさんは時効が完成したことを主張(援用)して、B社の地上権を消滅させることができます。

その結果、Aさんの甲土地は地上権という負担がなくなり、Aさんは土地を自由に使えるようになります。

ポイント

対象は「債権・所有権以外」:

この条文の主役は、地上権や地役権などの、所有権ではない物権だとイメージしてください。

期間は「20年」:

1項の債権(5年/10年)と異なり、期間は20年という長期の固定期間です。

起算点は「客観的」のみ:

「知った時から」という主観的な要素はなく、「権利を行使できる時から」という客観的な起算点だけである点を、1項の債権のルールと明確に区別して覚えましょう。

所有権は消滅しない:

最も重要な権利である所有権は、いくら行使しなくても、この条文によって消滅することはありません。

第3項

将来権利を取得する予定の物(土地など)を、他人が占有し始めた場合、その他人のための取得時効は直ちに進行するが、将来の権利者はそれをストップさせる(更新させる)手段を持つ、というルールです。

覚えるべき法律用語

始期付権利 (しきつきけんり):

「〇〇になったら、権利が発生する」というように、将来到来することが確実な時点に権利の効力が開始する権利。

(例:「私が死んだら、この土地をあなたにあげる」という死因贈与)

停止条件付権利 (ていしじょうけんつきけんり):

「〇〇したら、権利が発生する」というように、将来発生するかどうかが不確実な条件が成就したときに権利の効力が開始する権利。

(例:「司法書士試験に合格したら、この車をあげる」)

時効の更新 (じこうのこうしん):

それまで進行していた時効期間がリセットされ、ゼロから再びカウントが始まること。

承認 (しょうにん):

占有者が、真の権利者の権利を認めること。

承認という行為が「所有の意思(自主占有)」を否定し、承認があると時効は更新されます。

具体例

Aさん(現在の所有者)

Bさん(将来の権利者)

Cさん(第三者の占有者)

Aさんは、息子のBさんとの間で、「Bが30歳になったら、Aが所有する甲土地をBに贈与する」という契約を結びました。Bさんは現在25歳です。(Bの権利は始期付権利です)

ところが、全く無関係のCさんが、甲土地が自分のものだと勘違いして、Bさんが25歳の時から占有を始めました。

Cさんの取得時効の進行:

Cさんが甲土地の占有を始めた時点(Bさんが25歳の時)から、Cさんのための取得時効(例えば20年)のカウントがスタートします。

Bさんができること:

Bさんはまだ25歳なので、Cさんに「土地を返せ」とは言えません。しかし、このまま放置すると、Bさんが30歳になる前に取得時効が完成してしまうかもしれません。

そこでBさんは、民法166条3項のただし書きを使い、Cさんに対して「この土地は将来私のものになる権利があることを認めてください」と承認を求めることができます。

Cさんがこれを認め、一筆書くなどすれば、その時点でCさんの取得時効は更新され、カウントがゼロに戻ります。

Bさんは、自分が30歳になるまで、これを繰り返すことで権利を守ることができます。

★催告(150条)と承認(152条)の違い

催告(さいこく)

権利者が「請求しますよ」という意思を通知すること

権利者が一方的に通知すれば足りる

時効の完成猶予(一時停止):催告の時から6か月間、時効の完成が先延ばしになる

承認(しょうにん)

義務者が「あなたの権利を認めます」と表明すること

義務者自身が権利を認める行為をする必要がある

時効の更新(リセット):承認の時から、時効がゼロから再スタートする

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

人の生命や身体に関する損害賠償請求権については、消滅時効の長期の期間(客観的起算点からの期間)を、通常の10年から20年に延長する、という被害者保護のための特別ルールです。

*主観的起算点は、原則通り5年のまま。この理由は、損害と加害者を知っているのであれば、すぐに損害賠償請求すべきだから、主観的起算点まで変える必要なし。

この条文の趣旨

この規定の趣旨は、被害者の手厚い保護にあります。

後遺症が後から発覚するなど、損害の全容が明らかになるまでに時間がかかることも少なくありません。

そこで、被害者が損害賠償請求権を失うことのないよう、長期の時効期間を通常の10年から20年に延長し、権利行使の機会を十分に確保することを目的としています。

覚えるべき法律用語

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権:

他人の行為によって、死亡させられたり、怪我をさせられたりした場合に発生する損害賠償を求める権利のことです。具体的には、以下のようなケースで発生します。

不法行為: 交通事故、暴力事件など

債務不履行: 医療過誤(安全配慮義務違反)、商品の欠陥による怪我(製造物責任)など

*同じ事故で「生命身体」ではなく、車が壊れた場合の物損(修理費など)の請求権については、この特則は適用されず、原則通り「10年間」のままです。

例:B型肝炎訴訟の場合

幼少期の集団予防接種等で注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる人々が、国を相手に損害賠償を求めている訴訟

権利を行使することができる時(客観的起算点)←ここが延長され20年間

損害が現実に発生した時を指し、

無症候性キャリア(症状が出ていない方)の場合:原因となった集団予防接種等を受けた日が起算点

慢性肝炎などを発症した場合:その症状が発症した日が起算点となります。カルテなどの医療記録に基づいて判断

死亡した場合:死亡した日が起算点

権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)←ここは変わらない5年間

被害者が「損害」と「加害者(=国の責任)」の両方を認識した時を指し、

損害を知った時:自分がB型肝炎ウイルスに持続感染していると知った時(キャリアであると診断された日など)。

加害者(=国の責任)を知った時:自分のB型肝炎感染が、集団予防接種における注射器の連続使用が原因であること、そしてそれに対して国に責任があると認識した時

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

不法行為に基づく損害賠償を請求できる権利の「タイムリミット」を定めた条文です。

この条文の趣旨

法律関係の安定を早期に図るためです。

加害者からすれば、いつまでも「損害賠償請求されるかもしれない」という不安定な状態に置かれるのは酷です。また、時間が経ちすぎると証拠も失われ、公正な裁判が難しくなります。

そこで、一定期間が経過したら権利を消滅させることで、法律関係を確定させるのがこの条文の目的です。

覚えるべき法律用語

損害及び加害者を知った時:

単に加害者の住所・氏名を知っているだけでは足りません。

**「加害行為が誰によって行われ、どのような損害が生じたかを、被害者が現実に認識した時」**を指します。

賠償請求が可能であると判断できる程度の認識が必要です。

*後遺症が後から判明した場合など、損害の全容が判明した時から時効が進行するとされることがあります。

不法行為の時:

加害行為が終了した時を指します。損害の発生が遅れたとしても、原則として**「加害行為が終わった時点」**からカウントが始まります。

条文の構造(請求原因と抗弁)

この条文は、加害者側が「時効だ!」と主張するための根拠となります。

請求原因(被害者側が主張すること)

加害者の故意または過失による行為があったこと(民法709条)

その行為によって権利・利益が侵害されたこと

損害が発生したこと

行為と損害の間に因果関係があること

抗弁(加害者側が主張すること)

加害者は、被害者からの請求に対して、以下のいずれかの時効が完成したことを主張(援用と言います)して、支払いを拒むことができます。

主観的起算点による時効(3年)←もし人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権なら5年(724条の2)

「被害者が損害と加害者を知った時から3年が経過した」

客観的起算点による時効(20年)

「不法行為の時から20年が経過した」

定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

年金や地代のように定期的に発生する個々の請求権(支分権)の「おおもと」となる権利(基本権)そのものが、いつ時効で消滅するかを定めた条文です。

覚えるべき法律用語

定期金債権(ていききんさいけん):

定義:年金、賃料、地代、扶養料、終身定期金など、一定の期間ごとに金銭等を給付させることを目的とする債権のこと。

将来にわたって個別の請求権を生み出す「基本権」を指します。

定期金の債権から生ずる各債権:

定義:上記の定期金債権(基本権)に基づいて具体的に発生する、個々の支払請求権のことです。

「支分権(しぶんけん)」とも呼ばれます。

例:「2025年8月分の家賃10万円を支払え」という請求権。

この条文の趣旨

年金や賃料などの定期金債権は、長期間にわたって存続する性質があります。

そのため、個々の支払請求権(例:2025年8月分の家賃)が時効になっても、おおもとの権利(家賃を受け取る権利自体)が残っていると、将来にわたって請求権が発生し続け、法律関係がいつまでも不安定になってしまいます。

そこで、この条文は、おおもとの権利である定期金債権(基本権)自体にも特別な消滅時効を設け、長期間放置された権利関係を整理し、法律関係を早期に安定させることを目的としています。

条文の構造(要件と効果、立証責任)

第1項:定期金債権(基本権)の消滅時効

この時効が完成したと主張するのは債務者です。

【債務者(被告)が主張・立証すること(時効の援用)】

以下のいずれかの事実が時効の援用の前提となります。

1号(主観的起算点):

債権者が、最初に発生した支分権を行使できることを知った時から10年間、権利を行使しなかったこと。

2号(客観的起算点):

最初に発生した支分権を行使できる時から20年間、権利を行使しなかったこと。

※「各債権」とありますが、判例・通説上、時効の進行が始まるのは「最初に到来した弁済期に係る支分権」の時からと解されています。

【債権者(原告)からの反論】

時効期間が経過する前に、時効の更新事由(債務の承認、差押え等)や、時効の完成猶予事由があったこと。

【効果】

時効が完成し、債務者が援用すると、定期金債権(基本権)そのものが消滅します。

これにより、まだ時効にかかっていない過去の支分権や、将来発生するはずだった全ての支分権も消滅します。

-120x120.jpg)

.jpg)